宁化、清流、归化,路隘林深苔滑。

今日向何方,直指武夷山下。

山下山下,风展红旗如画。

毛主席一首《如梦令·元旦》生动记录了红军在闽地的历程,三个不同的地标连缀成一幅磅礴开阔的三明革命图景。时至今日,红色已成为三明的底色。三明是“红军故乡”,是“共和国摇篮”。

昔日红色革命梦,现今乡村振兴曲。近年来,三明市发掘红色文化资源,弘扬红色传统,唱响“风展红旗如画”品牌,让“红色+”真正融入乡村振兴的步调。

宁化:“新长征”助推乡村振兴

宁化是较早开辟的革命根据地之一,有着“苏区乌克兰”的美誉。

在庆祝建国70周年之际,宁化县在城南乡、湖村镇、中沙乡等乡镇举办了“传承红色基因,弘扬红色文化”主题宣讲活动,举办“壮丽70年,奋斗新时代——记者再走长征路”主题采访活动,来自人民日报、光明日报等媒体的100多名记者深入宁化县石壁陈塘红军医院、淮土凤凰山红军长征出发地、曹坊三黄村第一党支部旧址进行采访和报道,提高了宁化县红色文化在全国的知名度,打响了宁化县“红军长征出发地”的称号。

红军长征已成为历史光辉的一页,宁化县乡村振兴“新长征”兴建伊始。宁化县充分挖掘整合红色文化资源,打好“红色牌”,大力弘扬苏区长征精神,鼎力推动乡村振兴。

宁化县把基层党建工作与推动乡村振兴战略深度融合,探索建立“跨村联建”的“四联四建”工作模式,采取“党建+服务”“党建+产业”“党建+治理”的联动机制,吹响农业和农村发展的“冲锋号”。

立足实际,依托特色优势。宁化县初步形成一批区域特色明显、市场覆盖面广、特色竞争力强的现代农业主导产业,大力发展“农家乐”产业,按照“吃农家饭菜、住乡村老屋、赏自然风光”的发展理念,培育一批以蔬果采摘、农耕体验、红色探险、森林湿地养生、民俗风情等乡村旅游新业态,促进产业兴旺。

同时,宁化县狠抓农村人居环境整治,把农村宜居宜业作为首要任务,重点实施“一革命五行动”,改变农村“脏乱差”局面,着力打造小桥流水、农家小院、景色宜人、富美和谐新家园。据了解,宁化县行政村公厕覆盖率达到约80%。实施17个美丽乡村建设和“两高”沿线农房整治,完成立面改造约500多户,拆除危旧建筑约20000㎡,村庄绿化2000㎡,全县累计清理生活垃圾2万余吨,清理沟渠近千公里,清理各类废弃物5000多吨,清理门前杂物1万余处,参与人员近10万人次……一串串可喜的数字背后是一群人的默默奉献与真抓实干,这与长征精神不谋而合。

“新长征”助推乡风文明之路。宁化县以推动社会主义核心价值观在农村落地生根为根本任务,狠抓社会主义精神文明建设,让理论“讲开来”、节目“演起来”、广播“响起来”、电影“送准来”、书香“飘起来”、陋习“移出去”,开展“风展红旗如画”红色故事宣传、文化下基层和法律知识讲座等各类活动,着力破除干部群众反映强烈的歪风陋习,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,进一步提升宁化农村文明程度。为此,宁化县着重开展了淮土镇团结村“产业扶贫示范村”、湖村镇龙头村“春龙文化旅游节”、安乐镇黄庄村等文明乡风建设试点工作。

清流:聚焦林畲,文化振兴

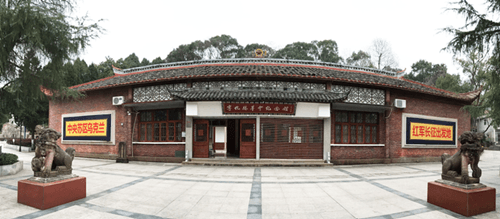

提起清流,就不能不说到林畲。清流是原21个中央苏区县之一,有名的革命老区,而林畲则是清流红色文化的核心区,古田会议后红军的首个修整地就在林畲。

初心、足迹、积淀、念想……这一系列词代表着林畲深厚的红色文化背景。2012年,三明市首批“中央红军村”命名暨现场推进会在林畲“诒燕第”召开,林畲村被冠以“中央红军村”,先后获评福建省首批金牌旅游村、革命老区基点村、乡村振兴试点村、省级扶贫开发工作重点村。

根据林畲乡村振兴总体规划和“中央红军村”建设规划,林畲以“看得见山,望得见水,记得住乡愁”为总基调,以“全域中央苏区,风展红旗如画”为主题,以保护传承和开发利用红色遗址群为抓手,以红色遗址群、红色小镇、初心小镇为载体,突出红色引领,聚力打通“策划好、规划好、设计好、建设好、运营好”的乡村振兴“主动脉”,做好“红色旅游目的地、长征文化沉淀地、民俗文化聚集地”振兴文章。

林畲多措并举对标蓝图规划。

完善基础是基石。近年来,林深先后投入160余万元对毛泽东旧居、红军工农夜校、红军医院旧址、红军烈士墓等重点文物进行全方位的保护修缮和场馆布置,保护红色遗址遗迹;先后投入3280余万元抓景区基础建设,完成拆迁征地面积24.6亩,建设8.3米高大型毛泽东铜像、毛泽东旧居广场、毛泽东旧居门楼等;抓景区内容展示,多次完善林畲毛泽东旧居展馆内容,新建并布置“清流革命历史纪念馆”,进一步展现传承清流的革命历史;同时完成景区配套建设升级,林畲投入60余万元建立健全毛泽东旧居安防技防体系,投入3030万元完成林畲5.8公里红军路征地建设,完善“红色路网”。

配套提升是双翼。林畲结合美丽乡村建设,着力打造红色主题示范村。例如,围绕中央红军村节点建设,新增红色小镇旅游标识牌、“中央红军村”照壁等;以毛主席诗词《如梦令·元旦》为蓝本,以“毛委员召开群众大会”“毛委员救病童”等主席在林畲的故事和“一门三烈士”“一只铜茶炊”等本地故事为脚本,在清流首创会“讲故事”的大型红色革命主题墙绘。2019年,林畲红色小镇获评国家AAA级旅游景区,在传承红色文化中唱响“风展红旗如画”主旋律。

全面振兴是引擎。林畲红色文化旅游经济社会效益得到发挥,本地文化旅游产业发展,吸引能人创客返乡创业,为老百姓提供众多“家门口就业”岗位,引导劳动力当地就业,也刺激带动了一批民宿、农家乐的兴起与发展,乡风文明也得到改善,有力促进村民和村集体经济双增收,助力乡村振兴。

去年,林畲招商引资建成了初心小镇这个“红色研学+党性拓展”的龙头项目,来激活清流整个红色文化产业,带动清流全域旅游,开僻一条红色引领乡村旅游的“红色+绿色+蓝色”融合发展的乡村振兴之路。

红色文化薪火传承,连绵不绝。林畲通过大型红色革命题材纪录片《如画林畲》的摄制与宣传推广,举办“风展红旗如画”红色故事宣讲比赛,深入挖掘红色文化资源,引导青年学生及广大群众,传承红色基因,发挥红色优势,讲好红色故事,当好红色传人,发扬苏区精神。

明溪:“红色+”绘振兴图

明溪,曾与绥远省归化城同名,奉民国政府令改名明溪县。

当地红色文化资源丰富,全县确认现有红色文化遗址、旧址、遗迹25处,成功列入国家第一批革命文物保护利用片区县,完成御帘东方军司令部旧址等15个革命遗址修缮方案编制,实施推动人民英雄纪念园、御帘红色文化旅游名村、胡坊中央红军村等9个红色旅游项目,唱响“风展红旗如画”品牌,让散播在明溪大地上的红色文化留下来、活起来、融进来。

近年来,围绕“风展红旗如画”主题,明溪县深入实施红色基因传承“五个一”工程,做实“红色文章”,充分发挥红色文化资源优势,用好用足老区苏区政策,讲好红色故事、发扬红色传统,持续弘扬革命精神、苏区精神,并结合乡村旅游发展,大力助推乡村振兴,让“红色文化”在新时代焕发出新活力。

“红色+文化体验”,铸就文化振兴之魂。时至今日,走进明溪县,仍然可以看到当时红色革命历史留下的烙印。明溪县革命纪念园坐落于黄坡山下的滴水岩红军战地医院旧址,园区整体由纪念碑、纪念广场、纪念馆、红色文化长廊、滴水岩红军战地医院旧址等部分组成,整体庄严肃穆,气势雄伟,2019年底被评为明溪县爱国主义教育基地。

青山旁,碧空下,那高高伸展的纪念碑正展示着“土地革命”“风展红旗”“创建苏区”等十个重要的革命历史场景,无不激励着人们要在汲取红色营养中守初心,要在传承红色基因中、在赓续红色文化中承担时代的使命,这正是乡村振兴的智力支持和精神支撑。

“红色+休闲旅游”,唱响产业振兴之歌。宝贵的红色资源给乡村振兴带来新的思路,如何把红色资源转换成经济资源也成了明溪县亟待解决的问题。在明溪,红色旅游不仅是带动传播红色文化的“利器”,也是推进产业发展、增强村民“增收”功能的“良剂”。

明溪县夏阳乡御帘村是“中央红军村”。如今的御帘村,红色文化教育场所随处可见。红军战壕、东方军司令部、彭德怀故居、杨尚昆故居以及彭德怀元帅全身塑像等,再加上御帘村还是国家AAA级旅游景区,吸引大批游客前来观光。御帘村打造“红绿村游记”“油饼节”等主题宣传推介品牌活动,加快推进研学教育基地及研学旅行产品研发,推动御帘村红色文化旅游有效传播,村里发展乡村旅游,将农家乐、民宿、休闲驿站等一系列配套完善,开辟了鲤鱼溪、爱国主义教育基地御帘展厅、乡愁馆、网红桥等景点,对历史文物和民宅进行保护性修缮,积极鼓励村民发展乡村旅游业,推出当地特色小吃油饼、糍粑、红菇鸡汤等美食,实现家门口就业增收渠道,全面推进特色、绿色、红色“三色”产业融合发展,御帘村正借着红色文化资源这阵东风扶摇直上,带领村民增收致富。

“红色+生态观鸟”,享受生态振兴红利。明溪县立足山、水、田的资源禀赋,依托丰富的森林资源优势,结合红色文化,深入推进生态文明建设,持之以恒做好乡村生态振兴工作。例如,明溪县旦上村以红色文化为中心,结合当地“茶产业+观鸟产业”,发展生态观鸟旅游产业,村民人均年增收600多元,村财年增收10多万元。

“红色+研学实践”,绘就乡村振兴蓝图。明溪县红色文化资源丰富,深入开发红色文化、闽学文化、古建筑文化等特色文化资源,并打造一个集“研学体验、科普教育、休闲休憩、亲子互动、”为一体的研学胜地,这是乡村振兴中的一个重要环节。

明溪县将红色文化融入到乡村产业的每一个“细胞”中,建设出具有中国特色社会主义新时代的乡村产业链,同时把乡村产业建设纳入到乡村区域发展总体规划中,整合各地资源连片建设,形成集参观、学习、旅游等功能于一体,具有革命传统体验、红色精神传承、绿色休闲观光等功能的红色主题旅游线路。

词终人不见,江上数峰青。革命红帆远,乡村画梦圆。辉煌的革命历程已为历史的丰碑,而留存的红色文化资源却成为新时代乡村振兴的血液,为其注入源源不断的生机。

(《海峡农业》2020年第9期 记者 龚玉)