漳州,福建最南端的地级市,依山傍海、四季如春的的气候成就了富饶的“花果鱼米之乡”,逾越千年历史长河,积淀了厚重的文化底蕴,更赋予了这片土地蓬勃生命力,造就了一个又一个高颜值、有内涵的美丽乡村。

斯是热土,且绘蓝图,在乡村振兴的道路上,漳州的步伐是铿锵有力,坚定扎实的。今年以来,漳州按照农业农村优先发展要求,着力打牢“产业振兴”基础,抓住“人才振兴”关键,铸牢“文化振兴”灵魂,优化“生态振兴”支撑,加强“组织振兴”保障,走出了一条让乡村留住“形”、守住“魂”、吸引“人”的特色发展之路。近日,在“漳州乡村振兴”公众号上开展的“我最喜爱的乡村”评选活动,西埔镇石埔村、浮宫镇田头村、华丰镇高石村、绥安镇大埔村、梅岭镇腊洲村、天宝镇珠里村等六个村庄脱颖而出,彰显了在实施乡村振兴战略的大背景下,漳州乡村绚丽斑斓的新风貌。

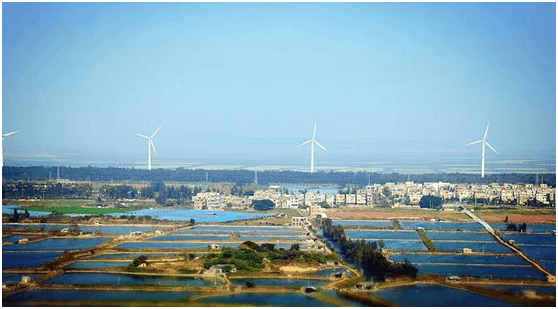

龙海市浮宫镇田头村

金秋时节,走进浮宫镇田头村,只见村内干净整洁,道路两旁的红砖古厝整齐划一,河流交错,碧波涟涟,一座“村洁、水清、岸绿、景美”的美丽水乡跃然于眼前。

这份美丽得益于该村在乡村振兴中的有益探索。

田头村位于龙海市浮宫镇,人口4178人,辖12个自然村。创建富美乡村以来,该村围绕“闽南古风、田头水乡”的定位,充分发挥村党支部的核心领导作用,紧密依靠群众,发动群众积极主动参与、自愿无偿拆迁;充分挖掘特色,因村依社施策;以点串线带面,富美乡村创建工作覆盖到全村。已经投入资金2500多万元,建设流渡、甘山、田头、岩下四个示范点,连接全村12个自然村,着力打造田头富美乡村“一日游”。

“田头村水系发达,推进乡村振兴,应该把水的文章做足、做好。”浮宫镇党委书记陈跃洋说。

以水为脉,建设灵动景致。田头村全面实行河流、港道清淤清障,从流渡民俗文化园、甘山社到田头社的港道全面清淤,总长6.5公里,建设驳岸挡土墙6200米、建设水景观平台2560米,依水建设慢行栈道、亲水平台,达到了河清水畅、生态宜居的成效。

在流渡口旧址,阳光下的民俗文化园明亮畅快,港道清澈宽阔,屹立水中的“流渡公”雕塑仿佛在向人们诉说着田头村古老文化。河里,几艘小游艇,村民三三两两乘坐嬉戏,惬意悠然。

漫步村庄,最引人瞩目的便是夹道两旁独具闽南特色的古厝,村里按照“修旧如旧”的原则,对古厝进行简单的粉刷和整修,再现了闽南“红砖白石燕尾脊”的古民居风格,到目前,修缮古民居85座。同时拆除了沿岸850间猪圈、菇房和旱厕,铺上红砖,砌起护栏,硬化道路1500米、新建了生态公厕、景观桥,植树绿化2500多棵。

盛夏时节,村里的千亩杨梅林郁郁葱葱,红果摇曳。

浮宫镇是我国第二大杨梅生产基地,杨梅产业是田头村的主要产业,为做大杨梅产业品牌,田头村村民成立5家专业合作社,发展杨梅加工业,增加了附加值。发展“农旅融合”,立足2500亩杨梅产业基地,鼓励村民打造杨梅观光园,开发了杨梅采摘和杨梅观光等特色旅游项目,目前已经发展了7家家庭农场、5家“农家乐”。同时扶持水产养殖业,创建200亩无公害水产养殖试验基地,推进产、供、销一条龙服务体系建设,实行农业集约化、规模化经营,提高农业综合效益、促进农民增收。

“创业增收生活美、科学规划布局美、村容整洁环境美、乡风文明身心美”,田头村围绕这“四美”的总体目标在乡村振兴的道路上夯实步伐,一幅富美乡村的靓丽画卷正在这里渐次展开。

芗城区天宝镇珠里村

珠里村位于漳州市芗城区天宝镇南面,这里北靠天宝大山,南向九龙江,万亩蕉林环抱,自然风光绮丽秀美。珠里村不仅是著名品牌“天宝香蕉”的原产地,还是文学大师林语堂先生的祖籍地,历史悠久,民风淳厚,文化底蕴深厚。

近年来,珠里村紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求,以特色小镇创建为契机,依托天宝香蕉海、林语堂文化,提出“1234”工作思路,即:坚持“一张规划蓝图”,提升“天宝香蕉海”、“珠里富美乡村”两大区域,抓好“天宝香蕉产业”、“语堂文化产业”、“生态文旅产业”三大产业,打造“生态+”理念示范村、农房整治(无裸房)示范村、农村人居环境整治示范村、乡风文明示范村四大品牌,按照“1年打基础、2年见成效、5年大跨越”的节奏,有计划、分步骤地推动党建引领乡村振兴焕新颜,全力打造全市乡村振兴“样板村”。

天宝香蕉是福建省漳州市芗城区的传统名果,也是中国绿色食品和福建省名牌农产品,因原产于该区天宝镇而得名。珠里村围绕产业兴旺,着力打造“天宝香蕉”冠字号产品,以天宝香蕉小镇创建为抓手,充分发挥天宝香蕉协会的牵头作用,接洽与欧瑞园食品、精益珍食品、金峰食品、大西洋食品等公司合作力度,谋划精益珍食品工业观光综合楼、康之味食品深加工观光工厂建设。

“天宝香蕉”不仅是一个农产品品牌,更延伸成为一张靓丽的旅游名片,连片香蕉海环绕村庄蔚为壮观。位于319国道天宝生态园路段,经常会遇到车辆突然间慢下来,前方人来人往,非常热闹。走进珠里村天宝香蕉园,登上天宝阁,极目远眺,隐约可看见游客在蕉林里穿梭。沿着山中步道,没走几步,一座红瓦白墙的建筑格外夺人眼球。“这是林语堂天宝故居,基本仿建林语堂台北故居,于今年元旦向市民开放,许多游客慕名而来。”珠里村村主任林保成介绍到。珠里村依托天宝香蕉海、林语堂纪念馆、天宝玉尊宫等旅游资源,还打造福建省高校艺术专业写生基地,通过招商引资吸引民宿类、餐饮类等业态进驻,目前已邀请闽师大人文学院驻点常态化开展林语堂文化交流活动。

如今,文化游、民俗游成为珠里村的特色致富产业。现在,珠里村民除了种植香蕉外,还做了旅游接待的业务,农民收入大幅提高。

乡村游风生水起,种植业不能落下。依托天宝香蕉协会,借助天宝香蕉小镇、天宝香蕉海发展建设平台,动员、鼓励天宝籍香蕉种植大户、营销大户回乡创办企业,带领村民共同发展。

走进珠里村可看到,不少楼房搭起了脚手架,正在实施立面装修改造工作,富有闽南风味的红色琉璃瓦屋面更彰显出一派闽南古厝风格,与周边自然环境有机融为一体,风韵十足。珠里村以“党建+基层治理”为引领,充分调动党群、干群参与农房整治工作,对全村229栋裸房进行整治,打造全市首个“农房整治(无裸房)示范村”;投资近800万,对全村范围的供电、通信、有线电视线缆进行整治下地,规范线路架设和布线,打造全市“三线整治示范村”。为进一步打造“生态宜居”的环境,珠里村投资对烟斗湖进行清淤、绿化美化;开展天宝香蕉种苗复耕、生态水系清淤、“四旁”空地绿化等内容的生态修复工程,营造乡村生态景观林,建设绿色生态村庄。

一手抓整治,一手抓维护。被确定为芗城区垃圾分类试点村后,珠里村通过多种途径宣传垃圾分类的方法和好处,调动村民参与热情,主动参与垃圾分类。今年来,村里采用“户收集,村集中,镇转运”的保洁模式,真正做到垃圾不落地,垃圾日产日清。将“门前三包”纳入村规民约,用制度引导和鼓励公众提高卫生意识,共同参与到管理、维护珠里村容村貌。

提升乡风文明,塑造新农村精神面貌。打造珠里孝廉文化广场,通过乡风乡训告诫党员干部守住底线,常怀廉洁自律之心;扎实抓好珠里村“文明家庭户”的创评活动,开展以“六提倡、六反对”及“两反一扫”统一行动为主要内容的移风易俗活动;与闽南师范大学乡村振兴战略研究院达成深度合作,成立“乡村振兴讲习所”。在珠里村开设国学公益学堂,营造文明乡村、良好家风的良好氛围,展现美丽乡村的新气象。同时深入开展扫黑除恶专项斗争,持续开展珠里村安全隐患治理,加快网格化服务管理平台建设。

长泰县马洋溪生态旅游区山重村

青山叠翠,秀水涟漾,群山环抱下的小村落竟有千年之久。山重村,建于公元669年,深处大山腹地,走入这里颇有“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”之意境。

千年古村落,山水花中游。春光烂漫,每年油菜花、桃花、李花盛开的时节,都有大批游客纷至沓来欣赏万亩花海。“花果世界”“田园风光”“农耕体验”等特色乡村旅游产品趣味十足,游客在观赏山重乡村自然美景之余,还可“吃农家菜、住农家屋、干农家活”,尽享乡村野趣,让身心回归自然,享受自然。

山重村是国家生态示范村、全国特色景观旅游名村、福建省乡村旅游示范点。古村落如何利用现资源开发出一条旅游兴业的阳光道?“绿水青山就是金山银山”,山重村深以为然。建设美丽乡村,就意味着建设宜居的生态环境,村里全面推行“垃圾不落地”,将家园整理与乡村旅游、马洋溪流域整治相结合。不仅严防工业“三废”、推进水土流失综合治理、强化小流域整治和饮用水源保护;还推进畜禽粪污资源化利用、减少施用化肥,抓好农业生产废弃物处理利用。顺应群众“富而思洁、富而思美”的强烈愿望,深入开展环境综合整治,规范农房改造,运用整治改造、原地新建、拆迁安置等多种模式,推出10多套体现闽南风格的设计图纸供村民选择。既盘活存量用地,促进土地集约利用,又优化村庄布局,彰显特色和个性,做到“建新房、成新村”。经过一系列的生态环境保护措施,山重村的天更蓝、水更清,曾经的落后景象焕然一新。

赛大猪是山重村最重要的民俗活动之一,时至今日已延续了1300多年,寄托了村民们希望来年风调雨顺、再创丰收的美好祈愿。山重村“赛大猪、祈丰年”民俗活动已被评为“福建省非物质文化遗产”。与此同时,村里积极开展乡风文明宣传,狠刹封建迷信、红白事大操大办、“六合彩”骗赌和聚众赌博三股歪风。设立新时代文明实践站固定阵地,服务群众的精神文化需要。

围绕产业发展、农民增收致富目标,山重村注重把乡村振兴与生态旅游、现代农业发展结合起来,引导群众将闲置荒地流转,建成提子、玉米、草莓、圣女果等无公害采摘区,大大提高村民收入。引导群众转型发展农家乐、土菜馆、采摘园、家庭农场、旅游民宿等,打造“观山水美景、摘生态瓜果、尝农家美食、住农家民宿”的旅游特色品牌,有效促进农民增收。

南靖县书洋镇塔下村

塔下村位于福建省漳州市南靖县书洋镇以东22公里处的峡谷地带,是漳州著名的侨乡,也是首批15个中国景观村落之一,同时也是福建省历史文化名村。村落形成于明代,现有400多户人家,1600多人。“一水依两岸”,一条清明澄碧山溪从峡谷蜿蜒而过,溪流上有11座风格各异的石拱桥,村庄沿河而建,均匀地分布在两岸,土楼依水傍山层层而立,形态丰富,有常见的方形、圆形,还有围裙形、曲尺形,最独特的是浙杭水乡模式单院式土木、砖木结构的吊角楼,形成大楼带小楼、高低错落布局的奇妙景观。它以造型奇异、风格独特而被誉为“塔下村鸟瞰神话般的山区建筑”。山水如墨染,提笔欲点穿,远远望去,整个村子犹如一幅超凡脱俗的明清山水画,被誉为“太极水乡”“闽南周庄”。

漫步在这座“高山水乡”,不论是青砖小楼、古老的石拱桥,还是楼前屋后的鹅卵石小径,都能让人感受到这个客家村落的独特魅力,日落余晖中,那些土墙、黑瓦、红对联交织成迷离的色彩,散发着悠悠的“古早味”。在探索乡村振兴的道路上,以如诗如画的美景取胜的塔下村,“旅游业”成了最火热的产业。

据了解,塔下村原以农业生产为主,主要种植茶业及果树。现在拥有茶园2000多亩,果园近千亩。年产茶叶12.5万公斤,柑桔、柿、梅等鲜果50余万公斤,年收入120多万元。同时塔下村亦是一个远近闻名的茶叶之乡,村庄茶叶制作将近四百年历史,拥有海拔900米以上的高山茶园,是福建乌龙茶的故乡,传统手工制茶,出产的茶叶品质上乘,远销世界各地。借助乡村振兴大力推广建设在旅游业上发展迅速,2018年来引进了北京青普文化发展有限公司、良屿民宿、四季花开精品酒店等项目,形成生态、旅游、产业、农业一体的发展链。

为进一步提高村庄的旅游发展,塔下村先后多次进行环境综合整治,同时配合旅游发展,对道路交通、安全、立面整治、排污等进行全方面建设,村两委积极配合,突出项目带动,克难攻坚,拆除旱厕猪圈占地面积600余平方,新建公厕6座,新建垃圾池12个,整治垃圾场地1处,铺设青石板路面4000余平方,修建护栏1500米,修缮步行道2000余平方工程,村内路灯亮化85盏,大坝停车场工程,拦水坝建设2处,硬化路面8000余平方。

塔下村民风纯朴,人文丰厚。村民普遍崇尚礼仪,尊贤重教,敦亲睦族,善良好客。良好的自然与人文环境,也使这里成为了远近闻名的“长寿村”。

塔下村先后获得福建省乡村旅游示范点、漳州市最美乡村、漳州市乡村旅游示范点、十佳最美古村落等等荣誉。2016年11月9日根据第四批中国传统村落名录名单在住房城乡建设部网站公示,塔下村拟列入第四批中国传统村落名录。

华安县高安镇坪水村

高安镇坪水村位于福建省九龙江北溪的西部,建村至今已有近400年的历史。走进这座百年畲族村,除了浓浓的畲乡风情外,扑面而来的还有美丽乡村那欣欣向荣的气息,水清岸绿的溪流、干净整洁的水泥村道,错落有致的“小洋楼”,趣味横生的3D墙绘……

而在2003年以前,“臭、脏、乱”还是外界对坪水村的普遍印象。坪水村曾因地处深山,交通闭塞,经济发展一直不见起色。村民去镇上赶集或看病都要走一个多小时,村庄与外界的信息互通也少,基本都靠上山砍柴、种植水稻为生。

如何改变村子落后的面貌?在实施乡村振兴战略中,坪水村“人居环境整治”工作被提上日程,在各级党委党委、政府的支持下,坪水村积极强化党建“三项工程”引领(即创业工程、创美工程、创优工程),先后投入1000多万元,推进“一革命四行动”,建设美丽乡村由全村迫切愿望转化为行动自觉。

作为闽南畲族文化据点,坪水村至今仍保留着自己的民族传统文化,村落中尚存崇德楼、昆凤堂、鬼潭门弯桥等古迹遗址,另有魔公瀑布、畲乡古道等丰富的自然资源。通过“以自然资源以及特色的民俗文化为依托,发展旅游产业,打破村子闭塞局面”成为统一共识。在建设过程中,坪水村最大限度地保留古村落的原始风貌,保持农村生态自然景观,实施了古树林景观工程、魔公瀑布景观工程和鹰仔峰景观工程,有效地保护生态环境。

把人引进来,还得留得下,就得在村容村貌提升再做文章。为此,坪水村全力推进农村人居环境整治工作,拆除村内全部旱厕,发动村民新建、改建“三格化粪池”,对新建公厕实行卫生长效保洁机制和保洁考核办法;建立健全“门前三包”责任制,让乱丢垃圾成为“过去式”,实施垃圾分类,科学合理分类垃圾成了“进行时”。同时召开村民代表大会出台“五好家庭”制度和每季度评选“文明村民”,让文明意识更加普及、更深入人心。并结合省级美丽乡村建设,实施整村污水处理、坪水溪护岸,配套河道专管员,每日对河道进行巡查,确保溪流清澈,不再污水横流。

此外,规范村民建房管理,拆除临时搭盖,全面整治农村裸房,打造具有地域特色、生态宜居的古朴畲村,要求新建房屋需统一风格进行外墙装修,对外营销店面需统一风格进行招牌设计。同时特邀设计院对坪水畲家民居外墙进行改造提升,完成50多幅3D特色彩绘,展示畲族独特风景和民族习俗,并对村内实施夜景工程,实现“昼可游玩,夜可观景”。

如何将农村人居环境整治成果进行转化提升,坪水村进行了探索,引进旅游公司打造鹰仔峰景区,收益由公司与村委会按比例分成。先后建设了鹰仔峰景区露营台、瞭望塔、音乐城堡、民宿、彩虹滑草、飞天蹦极等餐饮、居住、娱乐设施,同时还借助畲族火把节、坐刀轿、踏火节、“三月三”畲族文化节、畲家泼水节、丰收节等重要传统畲族节日,举办畲族民俗文化和旅游节庆活动,年接收客流量达10万人次。2018年,坪水村级集体经济收入实现破壳,收入达17.4万元,2019年可以突破20万元。

如今,当年人畜混居、落后贫穷的畲村发生翻天覆地的变化,重新换生机,成了宜居宜游、独具特色的畲族村寨,“宜居、美丽、幸福”成了坪水村的新标签。2019年坪水村获得福建首批避暑清凉福地、福建省森林村庄、漳州市先进基层党组织等荣誉。

诏安县梅岭镇腊洲村

腊洲村位于诏安县梅岭镇西北部,依山傍海,风光秀丽,这里的乡村建设更是让人眼前一亮,村内楼房外立面的立体涂鸦引来众多游客,不仅有海底景观、写意的国画、立体感十足的建筑景观,还有反映礼义廉耻的生动壁画,栩栩如生,饶有趣味。

小渔村是如何书写乡村振兴大文章?

腊洲村原来是诏安县一个偏僻落后的小渔村,近年来,在实现乡村振兴过程中,腊洲村以富美乡村建设为抓手,加快补齐环境、交通、公共服务等短板,整治村内环境卫生,完善基础设施建设。在拉动内生发展动力上,腊洲村以“生态+旅游+渔业”为导向,发挥沿海优势,通过技术扶持等方式,发展现代化水产养殖业。同时,依托丰富的海滨、旅游、乡土文化资源,谋划发展生态旅游项目,带动村民就业,吸引青壮年劳力回流。据统计,腊洲村借力渔业养殖、旅游观光发展经济,2018年村财收入达100多万元,村人均可支配收入约3.5万元。荣获“中国乡村旅游特色村”“漳州市十大最美渔村”等称号。

美丽乡村建设从“面子”美到“里子”。

2019年,腊洲村被列为县级人居环境整治提升试点村,但在2018年以来腊洲村就以美化人居环境为主题,持续改善村庄生活环境,村里拆除两违建筑,着手环境卫生整治工作以来,腊洲村完成了污水、生活垃圾、牡蛎壳治理工作,进村道路改造提升、村内环境美化提升和村民活动场所提升等工作。为村庄增绿,开展“十镇百村”绿化美化行动、“百园千道”生态共享工程,着力建造国家森林乡村。该村人居环境整治主题党日活动被漳州电视台拍摄成电教片《祥麟塔下党旗红》,作为典型进行推广。此外,腊洲村在全县率先引进台湾专业新村建设规划团队提供“陪护式”咨询服务,指导村庄规划、智慧庄园、古民居建筑、景观环境提升等建设。目前,腊洲村已建成集“文、娱、教”一体的综合文化服务中心、街道社区服务中心、休闲健身公园,并计划打造文化生活商区,公共设施日趋健全。

去年以来,腊洲村通过创新管理举措,以移风易俗为主轴,把环境保护、土地利用、精神文明建设等内容融入村规民约中,带动文明乡风,并成立家风家训梳理党小组,以党章党规带民风。同时建立乡村图书室、休闲健身广场,丰富村民文化生活,并计划打造邻里文化区、渔业博物馆,保留、传承腊洲文化。并充分发挥“党建+”引领作用,积极探索乡村治理“123”模式,坚持党委领导这一核心,形成“村干部带动、党员联动、村民主动”的村民自治长效机制。至今,腊洲村已创下连续28年“零信访”记录。

(本刊记者 郑晶晶)