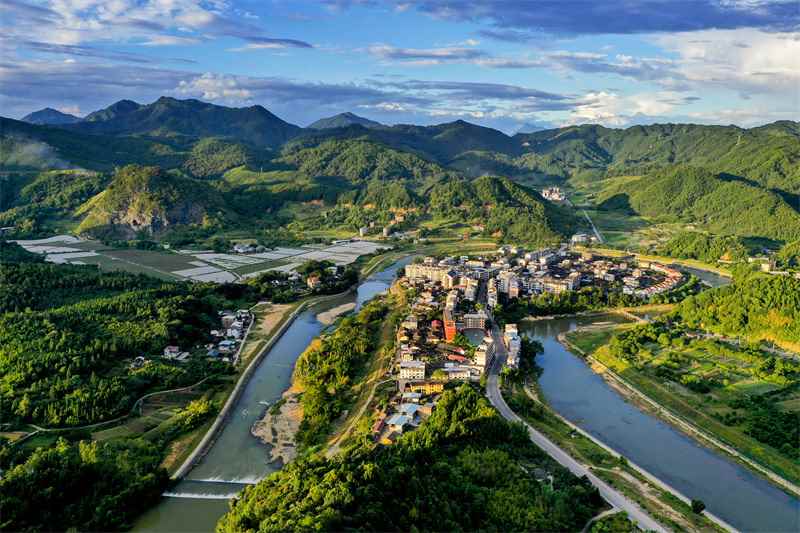

走进三明,群山环抱,丛林掩映,小桥流水,诗韵幽幽,大美农村尽收眼底,农村集体资产资源丰富繁多,如何用好、用活,是一门大学问。

近年来,三明市农业农村局认真贯彻落实中央决策部署和省委省政府工作要求,以推进城乡统筹和乡村振兴为引领,以激活农村各类要素资源和市场主体为目标,大力实施深化农村集体产权制度改革攻坚战役,有效突破了农村集体资产资源在确权赋能、流转交易、产权融合等方面的堵点难点,持续推动改革的系统谋划、系统集成和系统提升,有力助推了乡村振兴。

“四个试点” 激发产权权能

如何盘活沉睡的资源?三明市坚持问题导向,推进产权质押融资、“农耕保姆站”、闲置资源盘活、宅基地制度改革“四个试点”建设,赋予集体经济组织及成员更多产权权能。

在沙县,“福宅贷”助力当地进一步放活农村宅基地使用权,挖掘农村宅房多重价值和功能。这是沙县区积极探索农村宅基地“三权分置”的具体实现形式,在全市率先推出的一种普惠金融产品。

近年来,三明积极开展产权质押融资试点。运用土地确权和股份合作制改革成果,探索以集体资产股权、农村宅基地(房屋)使用权为核心质押物,创新推出“福股贷”“福宅贷”等普惠金融产品,实现农村产权“资本化”,已累计授信4.6亿元,发放质押贷款1723笔1.16亿元。

除此之外,围绕宅基地,三明市还开展了宅基地制度改革试点。以沙县区列入全国农村宅基地制度改革试点为契机,制定《三明市沙县区农村集体经营性建设用地入市管理暂行规定(试行)》等文件,规范入市程序和收益分配办法。目前,22年全市首宗凤岗街道西霞村971平方米集体经营性建设用地入市交易完成,成交价20.6万元,该地块项目建成后年产值超200万元。

面对土地撂荒的问题,三明市开展“农耕保姆站”试点,激活沉睡的土地。

在将乐县,19家农业生产社会化服务主体向全县农民作出的服务承诺:“你在外放心挣钱,我在家帮你种田”、“生产托管进农家,省时省工效益佳”。享受到该服务的当地农户对比之前雇人种地的经历,兴奋地表示:“我把育秧和插秧交给合作社,每亩服务费400元,还省了100元,我只是配合管理,工作量少了很多,托管服务真好。”

这是三明在全省率先开展的“农耕保姆站”试点工作的一个缩影。三明市聚焦土地闲置撂荒现状,探索推行信托流转、股份合作和生产托管等土地经营模式,推动全市农户承包地流转面积86.8万亩,流转率达34.01%。累计培育“农耕保姆站”服务主体147个,服务农户20.3万户;同时,全市实施农业生产社会化服务项目10120万元,连续六年全省第一。

围绕“沉睡”的资源,三明市还开展闲置资源盘活试点。结合农村宅基地“三权分置”改革,引导村集体或村民以租赁、入股等方式,发展沙县小吃、红色研学、文旅康养等多样业态。目前,已在全市范围内盘活利用闲置宅基地981宗、闲置农房1829幢,累计盘活面积25.6万平方米,年增加村财收入2860万元、村民财产性收入870万元。

“三步走” 推进产权交易

施政之要,贵在落实。三明市农业农村局系统谋划、狠抓落实,实施“三步走”发展战略,推进产权交易。通过政府“搭台”、科技“赋能”、银企“添翼”“三步走”战略,完成全市统一的农村产权交易市场建设,实现资源要素快速流通。

一是政府“搭台”。在全省率先完成“市—县—乡(镇)—村”四级农村产权交易市场服务体系建设,通过设立交易分中心、服务站(点)等方式,实现11个涉农县(市、区)、141个乡(镇、街)、1736个建制村全覆盖,并配套服务场所、审核员、操作员,打通交易服务“最后一公里”。

二是科技“赋能”。推动福建沙县农村产权交易中心交易系统正式上线运行,实现农村土地经营权、农业类知识产权、林权等全流程线上交易。目前,已完成流转交易205宗,成交金额突破1.13亿元,实现溢价收入1465.13万元。

三是银企“添翼”。积极引入金融机构、科研院所和各类中介服务组织,开展农村生产要素确权登记托管、项目咨询策划、资产评估、产权经纪、抵押融资等配套服务,着力将福建沙县农村产权交易中心打造成乡村振兴综合性服务平台。

于2021年9月26日揭牌的福建沙县农村产权交易中心有限公司,是我省首个区域性农村综合产权交易平台。围绕生态产品价值实现和农村产权市场交易需求,该平台持续探索建立完善林权、林票、林业碳汇等交易机制,逐步扩大交易品种,导入金融要素和服务,努力打造“立足三明、辐射全省、接轨全国”的区域性农村产权综合交易平台。

“三联”工作机制 促进产权融合

走进建宁县里心镇,明一天籁生态牧场与上黎村、岩上村、芦田村4个党支部联合成立的上黎片区党总支,当地农户高兴地说到:“企业给我们联建村开通了‘用工直通车’,目前有100多名联建村村民入职牧场。家门口就能有一份稳定的工作,还能照顾家人。”通过跨村联建、抱团发展,该片区内的人才、资金、资源等被有效激活。

近年来,三明市认真贯彻落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神,把深化跨村联建党建模式作为推进乡村振兴的有效抓手,推行“三联”工作机制,促进产权融合,探索构建村村“联合”、村社“联营”、村企“联建”多元化合作机制,变“单打独斗”为“联合作战”,发展壮大村集体经济。

推行村村“联合”带动机制。在深化党支部“跨村联建”基础上,引导村集体经济组织“跨村联办”,组建股份经济合作联社,形成党建和集体经济发展“双联”模式。目前,全市已组建218个联村党组织、16个股份经济合作联社,带动实施联创联带联增项目200多个。

推行村社“联营”发展机制。鼓励村集体领办或参股各类农民合作社,统筹村集体资源资产作价入股,发展当地特色产业项目,实行股份收益分红。目前,全市由村集体领办的农民合作社有314家,占全市总村数的18.1%,带动入股社员户均年增收1.4万元以上。

推行村企“联建”提升机制。积极推行“龙头企业+村集体+农民合作社+现代农业”等发展模式,通过“股权融合、基地共建、订单生产”等方式,带动提升村集体经济可持续发展能力。2022年,全市232家市级以上农业龙头企业实现销售收入255亿元,带动村集体增收达4900万元。

农村集体产权制度改革是一项利长远、固根本、管全局的重大制度安排,有利于增强农村集体经济发展活力,加快推进乡村振兴战略。深入推进农村产权制度改革,集体经济在整合资源、统一经营、精准发力上的优势,将会随着改革的深入日益凸显。在三明,改革的种子开始生根拔节、茁壮成长。

《海峡农业》2023年第1期 三明市农业农村局