商贾声已远,繁华逾百年。

北宋元祐前,福州大庙山南麓沿岸有两个大沙痕,可供来往船只装卸货物,原名“上航”“下航”,又称“上杭”“下杭”。此后,沙痕逐渐形成陆地,该地区便合称“上下杭”或“双杭”。

在近代,上下杭由于河运、海运贸易而聚集起大量财富。清代中期至民国初年,此地成为辐射全省、沟通海外的商品集散地,聚集了260多家商行,经营物资多达500多种;金融业兴旺发达,各类金融机构云集,东南银行、中央银行福州分行等先后在此设办事处及分理处,私营钱庄兴盛时达110多家,成为当时的金融中心。

上下杭历史文化街区是福州“闽商文化”和“福建海洋文化”的重要发祥地,这片曾经以商业的繁华而闻名的古老街区,一直以来是民俗、史学专家们研究福州商业发展历程的重要地方。“福州传统商业博物馆”,这是人们赋予这片街区最美丽的名字。

凝固的历史

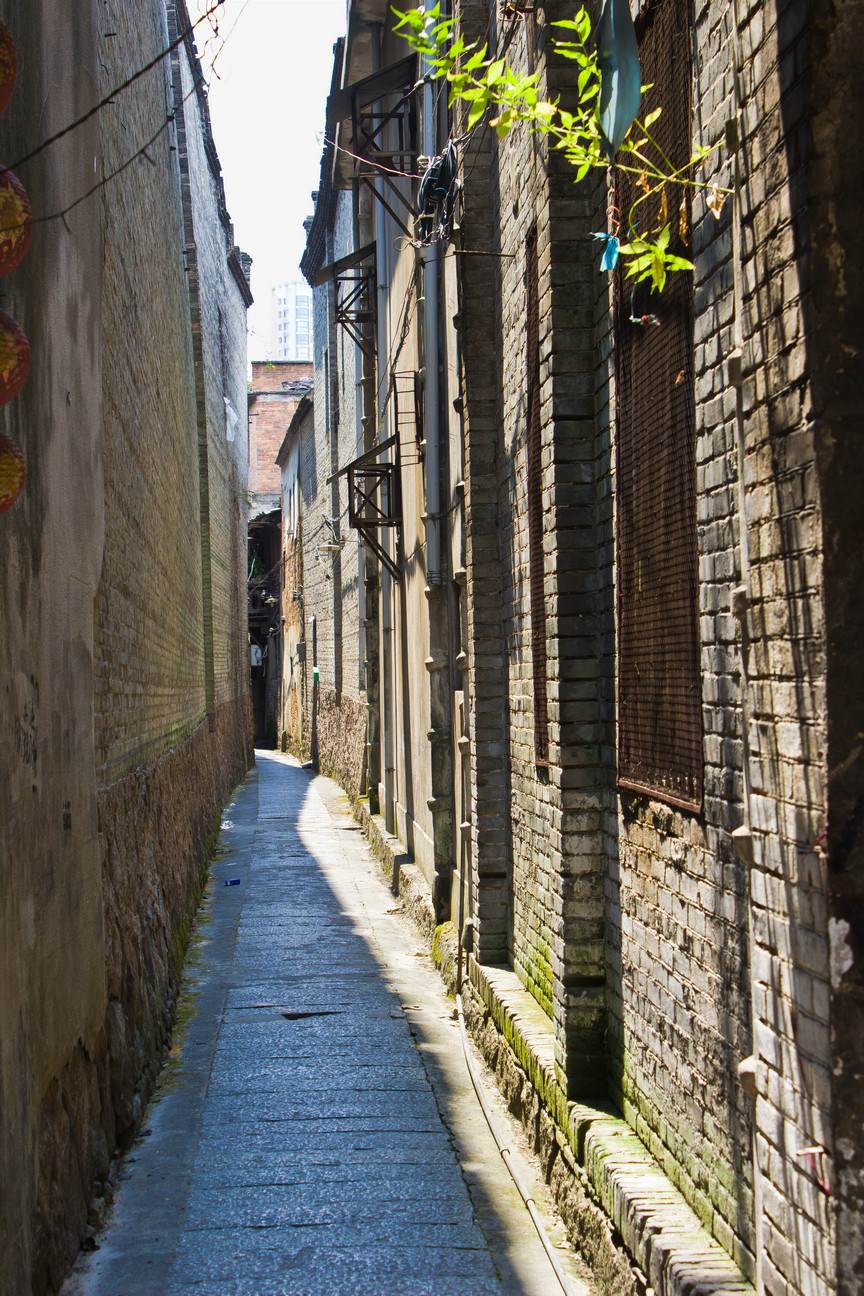

穿行在沿河的小巷里,四合院、照壁、马鞍墙、庙宇、香炉、明堂、门神、灯笼、楹联……置身其间犹如穿越到了民国时期。清澈的三捷河映衬着青砖红墙,昔日繁华与沧桑尽在其中。三捷河上有三座桥,分别是星安桥、三捷桥、三通桥。其中三通古桥位于下杭路东头,紧靠水部尚书大庙,曾是福州一景。始建于清代嘉庆丙寅年间(1806年),石构拱桥,二墩三孔。桥墩为船形,颇具气势,长度为36.7米,宽为3.1米。所谓“三通”,是指城内三条小河通过此桥,东通小桥,西通三保,南通新桥仔。河流、水位没改变之前,三条小河同时在桥下涨潮、退潮的奇观,令人拍手叫绝。古河道自唐五代以来就是福州的重要航运通道,历史上这一带就是交通便捷,物流通畅的地方,桥下百舸争流,桥上行旅络绎。1992年,它被列入福州市第三批市级文物保护单位。

老宅子走进去,轻手轻脚的,也没人拦你,不像那些拆了修得簇新收门票的地方。上下杭里你看得见历史,也触得到故纸堆外那些有温度的真切的生活。——巴晓光《别处远方》

在上下杭,一砖一瓦都是老福州的烟火气。沿着三捷河行走,随岁月一同斑驳的老建筑,向人们揭开了面纱。

福州城区内共有60多个会馆,一半以上在台江区,而上杭街就汇集了其中的12个,堪称“会馆一条街”。福州人曾把下杭街称为“兴化街”,民谚甚至有“无‘兴’不成商,无‘兴’不成街”说法。

会馆即为到省城赶考的考生提供考试落脚的地方,富有人情味的作用具有公益性质。后来,各地在福州的商人以乡谊为纽带促进商业活动,建立了以商业功能为主具有同乡会性质的地域性会馆。

古田会馆是民国4年(1915年)由古田籍商人在福州集资建造的、具备停宿、储运、交际功能的一个场所。会馆坐北朝南,四面红墙,占地690平方米。会馆内分东西两落,东侧为主落,内有戏台、谯楼、天井、中厅、正厅等。会馆由20根方、圆石柱布局,飞檐翘角,雕梁画栋。正厅面阔三间、进深三间,抬梁穿斗式结构,重檐歇山顶。馆内的木构件、石柱、石栏都保存较完好。特别是馆内的3个藻井雕饰物,精雕细刻,巧夺天工,在福州绝无仅有。

永德会馆坐落于福州下杭路张真君祖殿斜对面,建于清雍正年间,光绪间重修,民国20年重建,为永安、德化两县在榕商帮集资所建。永德会馆是一座中国传统建筑风格与西方建筑元素相融合的近现代优秀建筑。一、二层高度各4.5米,西式建筑元素居多。第三层歇山顶,层高5.5米,面积400多平方米,纯属清代古建筑,系民国20年重建时将清代福州会馆建筑中的厅堂部分依原样搬建在顶层,形成中国传统建筑与仿西洋建筑叠加的独特风格。大门门额嵌大理石刻镏金牌匾,榜书“永德会馆”。长期以来,永德会馆被作为福州永德商帮堂会、商会、同乡会的活动场所。

建宁会馆位于上杭路63号,建于清嘉庆年间。坐北朝南,占地面积2000平方米。前临上杭街,后背彩气山,依山势而建。正面红砖清水门墙。进入大门,依次为戏台、天井(两侧走酒楼)、正殿。殿后花园,有鱼池、假山、花坛、石椅桌,环境清幽雅致。园中建有文昌阁,原作为书斋。阁呈八角形,直径5米,双层,飞檐翘角,重檐歇山顶。木构件吊柱、雀替,斗拱、云楣、花格窗棂等,造型粗犷、雕刻豪放,是典型的明清建筑风格。“文革”中,花园被拆改为民居,文昌阁幸存,基本保持原貌。

南郡会馆位于下杭路92号。清末,由泉州、漳州、厦门等闽南籍商帮集资建造。会馆坐北朝南,占地面积约2000平方为,四面红砖清水墙。中间大门为青石门框,横匾刻“南郡会馆”四个大字。两边仪门为拱形门框,上面各有一青石额刻“河清”“海晏”,墙裙为4块浮雕,典雅别致。整个门面保存尚完好。进门依次为戏台、天井(两侧走酒楼)、大殿、厢房鱼池。大殿为重檐歇山顶,穿斗式木构架,雕木贴金,富丽堂皇,殿中祀天后妈祖。廊柱和柱础场用青石,雕刻十分精致,出自惠安名匠之手。于山白塔寺的青石圆雕龙柱便是由此移去的。内仅存“六港集樯帆,波平大海”一根石柱残联。

流转的文化

漫步上下杭,今人们从这些古建筑中抓住时间的沙粒,得以窥见那个百年前商帮聚集、酒楼林立的十里洋场。

拂去岁月的浮尘,旧时盛景近在眼前,上下杭,如何实现新生?

2014年,上下杭历史文化街区保护修复工程启动,当地遵循“修旧还旧,保持总体街区格局、风格、风貌不变”的原则和“镶牙式、渐进式、微循环、小规模、不间断”的步骤,把上下杭打造成具有商业、居住、旅游、文化等复合功能,以及中西合璧建筑特色和闽商文化特色的传统街区。

街区在保护传承历史文化遗产的同时,对文保院落进行活化利用。其中,罗氏绸缎庄作为福州市非物质文化遗产展示馆,充分贯彻中华传统民俗中的“福乐、福匠、福韵、福传、福人”五福概念;省级文保单位黄培松故居已打造成福州市美术馆,作为展示福州人文发展成就和历史文化底蕴的重要窗口,丰富人民群众业余生活;永德会馆经过新一轮提升修复,展示闽商南洋艰苦创业、回馈桑梓的历史,纪念“无永不开市”的辉煌……截至今年6月,街区保护修复工程累计完成13处文保单位、50处登记文物点、105处风貌建筑及约1万平方米的更新建筑,完工总面积约11.15万平方米。

古河、古桥、古树和古建筑是人们阅读历史最好的教材,并构成独属于上下杭的背景色。而现代化的设施与商铺,又充分满足人们的娱乐休闲需求,是高楼林立间不一样的城市生活。

百年烟火,与时尚新潮共现。走在宽敞的步行街上,一边是同利肉燕、耳聋伯元宵、东牙巷生煎等老字号商铺,一边是网红咖啡、潮牌美妆等时尚的特色商铺。当白昼走进黑夜,当灯火辉映星光,热闹的夜市中,街头艺人表演、艺术展览、灯光秀轮番上演,开启与众不同的坊巷文化旅游体验。

风雨沧桑的上下杭千年古街,斑驳的马头墙,一条条幽深僻静小巷,一块块磨的发光铮亮的石板路,铺展开栩栩如生的老福州画卷。随着夜幕降临,踏进上下杭,就踏进了老福州的夜色里。

《海峡农业》2021年第15期 记者 方华