福建永安天宝岩自然保护区始建于1988年,2003年6月经国务院批准晋升为国家级自然保护区。保护区位于南亚热带到中亚热带的过渡带,是闽江的重要水源涵养林区,也是国内少有的物种基因库之一,生物多样性极其丰富。保护区经过三十余年的建设与发展,取得了积极成效,发挥了较好的社会效益和生态效益,但仍存在一定问题。为进一步促进环境保护事业发展,通过对保护区机构人员配备、基础设施建设、社区经济发展等现状及存在问题进行研究分析,提出对策与建议,为今后天宝岩保护区的建设发展提供参考。

1.天宝岩自然保护区概况

1.1区域范围。保护区位于福建省永安市东部的西洋、上坪、青水三个乡(镇)交界处,距离永安市区36km,其地理坐标为:东经117˚28΄3˝~117˚35΄28˝,北纬25˚50΄51˝~26˚1΄20˝,区内海拔梯度较大,有千米以上山峰22座,森林覆盖率96.8%。保护区总面积为11015.38hm2,其中核心区面积3401.56hm2、占总面积的30.88%,缓冲区面积2678.92hm2、占总面积24.32%,实验区面积4934.90hm2、占总面积的44.80%。

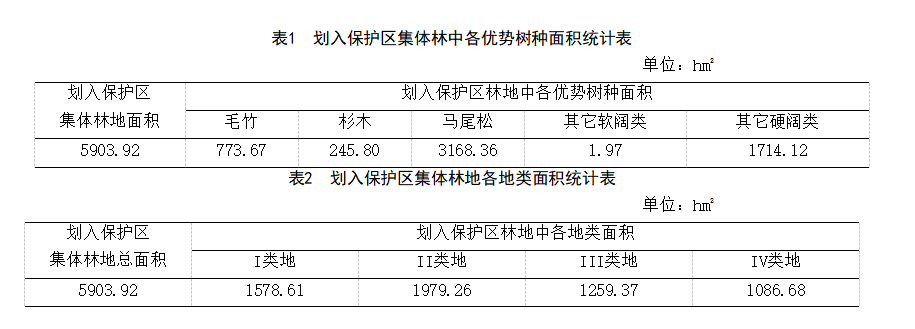

1.2地类树种。保护区有林地面积10457.38hm2,其中国有林4553.46hm2、集体林5903.92hm2。在集体林地中,按2016年II类调查的优势树种划分(见表1),毛竹林面积773.67hm2,杉木林面积245.80hm2,马尾松3168.36hm2,其它软阔类1.97hm2,其它硬阔类1714.12hm2;按地类划分,I类地1578.61hm2、II类地1979.26hm2、III类地1259.37hm2、IV类地1086.68hm2。

1.3物种资源。保护区地处武夷山与戴云山余脉,动植物资源十分丰富,有维管束植物185科688属1512种,其中国家Ⅰ级保护植物5种、国家Ⅱ级保护植物15种、福建省重点保护植物20种;有陆生野生动物31目86科405种,其中国家Ⅰ级保护动物8种,国家Ⅱ级保护动物42种,福建省重点保护动物33种。

1.4保护对象。保护区地处我国中亚热带南缘,处于泛北极植物区与热带植物区的过渡地带,保存着较为原始的森林植被,属于森林生态系统类型自然保护区;其中,最具特色的长苞铁杉林、猴头杜鹃林和水竹—白齿泥炭藓沼泽,为天宝岩保护区的主要保护对象。

2.天宝岩自然保护区建设成效

2.1管理机构基本健全。2004年3月组建福建永安天宝岩国家级自然保护区管理局,为副处级事业单位,2008年7月经原省人事厅批准为参照公务员管理的事业单位,经费方式为财政核拨。保护区管理局内设办公室、资源保护科、科技科、社区管理科、项目科5个职能科室、3个管理所、5个检查哨卡,建立形成了“管理局-基层管理所-检查哨卡”三级管护体系。另外设立天宝岩森林(生态)派出所,归属永安市公安局森林(生态)分局管理。管理局核定编制42人,现有在编人员35人(不含森林公安派出所),聘用护林员20人。

2.2基础设施逐步完善。以天宝岩保护区一期总体规划实施为契机,完成了一期、二期中央预算资金基础设施项目建设,保护区交通、办公场所等基础设施得到很好改善。建成了保护区管理局(所)综合楼760m2,科研中心(包括科研宣教用房、附属用房和附属设施)1100m2、宣教中心780m2,森林防火瞭望塔3座,防火微波监控台1座,气象站1座、定位监测站1处、集水区测水堰2座,界桩、标桩界碑810块,新建生物防火林带200余km;购置森林防火、通讯、巡护救护、电子追踪仪等相关设施设备314台(套),已具备较好的保护与科学调查研究条件。

2.3科研监测取得进展。通过与厦门大学、福建师范大学、南京林业大学、中国林科院、福建农林大学、东北林业大学、世界野生动物基金会(WWF)等科研院校开展合作,先后完成原生药用植物调查,森林生态系统中典型的植物生境为排除大气污染物(二氧化硫、氟化物、氮氧化物和颗粒物)及自身结构的减噪效应和产生空气负离子的功能定位监测等,编辑出版了《综合科学考察报告》《天宝岩野生鸟类名录》《天宝岩原生药用植物》等书目;目前还在开展猴头杜鹃、长苞铁杉、泥炭藓三大保护对象阶段性变化调查监测,林业有害生物预测预报及防治,森林地表径流监测等多个项目。

2.4社区建设协调发展。在严格做好保护的前提下,依据保护区生态旅游规划,充分利用保护区实验区及外延周边广阔的林下空间和优越的自然生态条件,引导社区发展生态旅游、林下经济等产业。目前,已帮扶所在社区种植金线莲、黄精、七叶一枝花等多个特色品种,发展了林蜂养殖、森林康养等特色产业,组建了“天宝岩国家级自然保护区生态产业合作社”,增加了林农收入,减轻了社区发展对保护区内自然资源的依赖。同时,建立了社区帮扶机制,每年从保护区有限的财政资金中提取一定资金,作为社区帮扶资金,用于社区村新村整洁、道路硬化、路灯建设等公益事业。

2.5社会宣传氛围浓厚。围绕“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”“世界环境日”“野生动物保护宣传月”“森林防火宣传月”“法制宣传日”等主题,每年组织开展一系列形式多样的宣传教育活动。同时,注重发挥保护区社会功能,大力开展自然教育工作,保护区先后获得“全国野生动物保护科普教育基地”“省级生态文明教育基地”“中国生物多样性保护示范基地”“福建省科普教育基地”“福建省新农村建设科普示范基地”和“国家环保科普基地”,2011年成为《中国人与生物圈保护区网络成员》成员单位,对生物多样性保护与生态文明建设的科普起到重要作用。

3.天宝岩自然保护区存在问题

3.1经费来源相对单一。长期以来,天宝岩保护区建设和管理的投入渠道和经费来源相对较窄,主要依靠永安市财政拨款以及上级各类专项资金投入,建设资金严重匮乏。近年来,随着野生动植物保护与自然保护区建设工程的实施,各级财政安排给保护区发展的专项资金在逐年增加,但相比较于其他行业依然很少,特别是由于永安市经济总量小,市财政拨款仅能用于人员工资与办公经费,在诸如巡护防火、病虫害防治等基础工程建设、科研宣教及已有设施维护等方面的资金投入只能依靠有限的国家资金投入,致使保护区的管理技术手段还停在粗放管理阶段。

3.2保护与利用问题突出。保护区内集体林面积5903.92hm2,占总面积的53.6%。根据前文表1和表2统计结果,其中以毛竹、杉木、马尾松为优势树种的林分占比70.9%,I类地、II类地占林地总面积的60.3%,林地立地条件好。林农把毛竹、杉木、马尾松作为主要的用材树种。但由于保护区内的林木经营受到限制,许多林农无法享受竹林抵押贷款等优惠政策,加上国家和省上对生态公益林的补助资金偏低,仅为23元/亩,很大程度上影响了社区村及村民经济收益,使得保护区与社区村及村民的矛盾十分突出,影响了社区村及村民参与保护区建设管理的积极性。

3.3资源管护压力较大。保护区辖区范围涉及西洋镇桂溪村勾墩坪、香木岭、南后,上坪乡上坪村西溪,青水乡丰田村三百尞等3个乡镇5个自然村,加上周边的3个乡镇39个自然村,涉及人口1604户6481人,村民的经济来源以农林业为主。保护区成立以来,村民人均收入虽有提高,但“靠山吃山”问题依然明显。据2018年统计,村民人均收入已达15364元,是建区前3181元的4.8倍,农林业收入仍占全部收入的68.9%。大量的农林经营活动,增大了保护区管护压力。

3.4科研水平有待提升。保护区管理局为参公单位,管理人员属于参公人员,没有职称评定需求,专业技术人员配置不够齐全,且现有人员中缺乏高水平的学术带头人,技术培训较少,一定程度上影响了科研工作开展的积极性。同时,由于保护区缺少现代化的预测预报系统、监测系统和指挥系统,以及相应的设施设备,目前仅开展野生动植物资源本底综合性调查,对自然资源、自然环境的动态变化和生物多样性等方面的监测开展不够,无法为保护区的管护管理工作提供参考依据。

4.天宝岩自然保护区对策措施

4.1以自然保护地整合优化为契机,着力解决突出问题。贯彻落实习近平生态文明思想,以《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的通知》精神为契机,认真做好保护区“三区变两区”调整工作,开展保护区本底调查、资源分析评估、勘界立标等,科学编制保护区整合优化预案,努力将划建不合理、没有保护价值、与现实矛盾冲突和历史遗留突出(如永久基本农田、原住民、水利水电设施等)的区域调整出来,彻底解决保护与发展突出问题。

4.2以自然保护区能力建设为重点,着力提升管护能力。抓紧修订《自然保护区总体规划》,并据此策划申报中央预算内投资基本建设项目,加快推进保护区内的界碑(界桩)、防火林带、巡护步道(路网)等保护管理工程,气象监测站、水文水质监测站、动植物资源监测平台等科研监测工程,生态教育基地、大型宣传牌等公众教育工程,管理站(所)修缮、办公设备完善、水电网管等基础设施工程建设。同时,全面加强自然保护区管理,完善工作机制,加大财政资金投入,配齐配强人员队伍力量,提升保护管理水平。

4.3以发展绿色生态化产业为路径,着力助推社区发展。合理利用保护区丰富的景观资源、森林物种资源与生态优势,在不影响保护区自身资源保护的前提下,鼓励引导社区村民发展药用植物开发利用、珍稀名贵花卉苗木栽培、林下养殖等特色产业,适当组织建设自然教育体验、森林旅游等活动项目,支持永安天斗生态森林康养基地建设,推动社区经济发展,带动林农致富增收,改变社区村“靠山吃山、以农业种植为主”的经济模式。同时,继续每年争取1-2个“一事一议”项目修建乡村道路、整治村庄环境等,改善社区村庄的基础设施条件,支持社区发展。

4.4以科研院校产学研合作为依托,着力提高科研水平。保护区是一座天然的生物多样性宝库、活的自然博物馆,是研究生物多样性的理想场所。继续加强与科研院校合作,引进和培养高素质科研人才,定期开展综合科学考察,深入开展森林生态系统研究、气象、水文水质、空气负(氧)离子、关键物种、疫源疫病等生态监测工作,重点是加强对保护区主要保护对象及资源环境的动态变化监测,系统收集保护区内本底数据,全面掌握珍稀野生动植物的生存环境、生活习性、种群动态及相互关系等,为保护区保护管理决策提供数据参考依据。

4.5以加强社会化宣传教育为先导,着力增强公众认识。保护区是自然景观最优美、自然资源最丰富、生态地位最重要的区域之一,开展自然教育具有不可替代的独特优势。充分用好保护区建设的宣教中心、标本馆或博物馆等,大力开展自然教育等宣传活动。同时,不断加强宣传教育队伍培训,提高宣传业务能力,通过派人深入社区、村头、田间,开展覆盖广泛、形式多样的法律法规和科普知识宣传,提升周边社区群众的保护意识和思想素质,让社会公众认识、了解自然保护区,进一步提高社会公众参与保护区建设管理的自觉性和主动性。

(《海峡农业》2020年第11期 )