摘 要:本文通过在尤溪县西城镇光林村、八字桥乡林场等进行茯苓段木栽培试验,开展“段木准备、苓场整理、放料接种、栽后管理、采收清场”等五个方面内容的研究,总结出“做好三个准备、把握四个要点”等关键技术,为茯苓段木丰产栽培提供科学依据。

关键词:茯苓;段木栽培;高产技术

茯苓,为多孔菌科真菌茯苓Poria cocos Schw.Wolf的干燥菌核[1],为寄生在松木上的菌类植物,具有健脾补中,利湿止泻,宁心安神的功效,是配方常用药。上世纪60年代,尤溪县从安徽、湖北引进种苓,推广松段木肉引方法,生产茯苓。1974年,三明真菌站研究人员与尤溪县医药公司合作试验,把“肉引”改为“菌引”,试验获得成功[2]。尤溪县生产的茯苓,质地洁白,品质优良,具有无环境污染的优点。近年来,尤溪县松林改造及预防性采伐伐区每年达到14000亩以上,松材资源丰富。为充分利用松材资源,尤溪县利用松段木进行茯苓栽培实验,总结出了茯苓段木丰产栽培管理技术措施。

1 栽培表现

2014年以来在福建省农科院食用菌研究所及三明市真菌研究所的指导下,尤溪林业科技推广中心在新阳镇大坋村、西城镇七尺村开展了不同栽培种的对比试验。2016年尤溪县富山源家庭农场,在洋中镇上塘村开展油茶林下段木栽培实验155亩。2019年,尤溪县森林居生态发展有限公司在省、市科技特派员团队的指导下,引进三明市真菌研究所“明C21”母种,精心培育成原种与栽培种,在尤溪国有林场光林村山场试验栽培2亩,2020年采收5765Kg,创产值51883元,平均亩产值25941.5元(场地收购价为9元/Kg),平均亩投入12230元,投入产出比为1∶2.1;2020年,在尤溪县八字桥乡林场及尤溪县城关镇石路村进行茯苓段木丰产栽培集成技术示范推广5亩,茯苓引种成活率达到97.7%,平均每亩投入10106元,平均每亩产值30461元(场地收购价为12.6元/Kg),投入产出比为1∶3。

2高产栽培与管理技术

经过多年的试验,对茯苓段木栽培技术进行了较为系统地总结,并形成一套高产、稳产的栽培技术,为山区林农茯苓段木栽培提供参考,实现林农增收、林业增效、生态增优。

2.1段木准备

2.1.1段木选择

制作段木的树种一般为松树,尤其以马尾松为最佳[3],宜选择生长16~20年左右的中龄松树或皮薄少脂的松树。砍伐时间在11月或12月秋末冬初时最好。松树伐倒后悬空晾晒2个月以上。

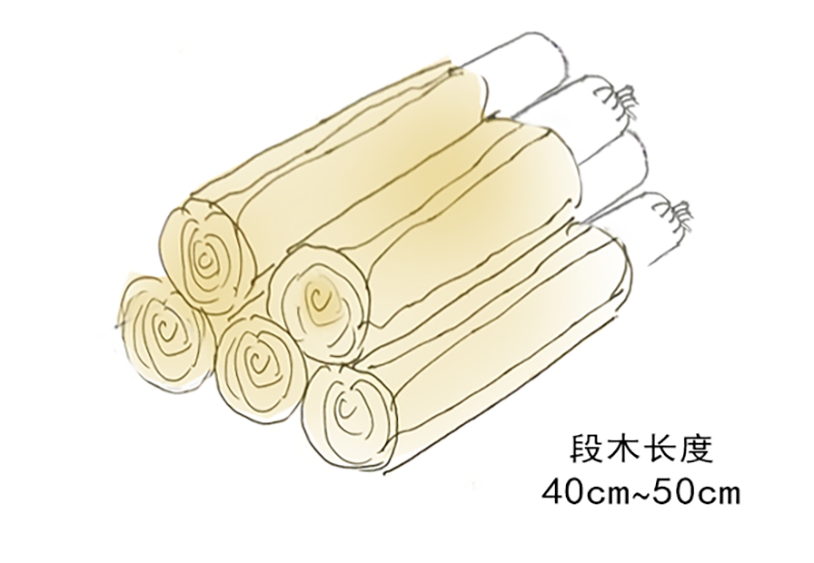

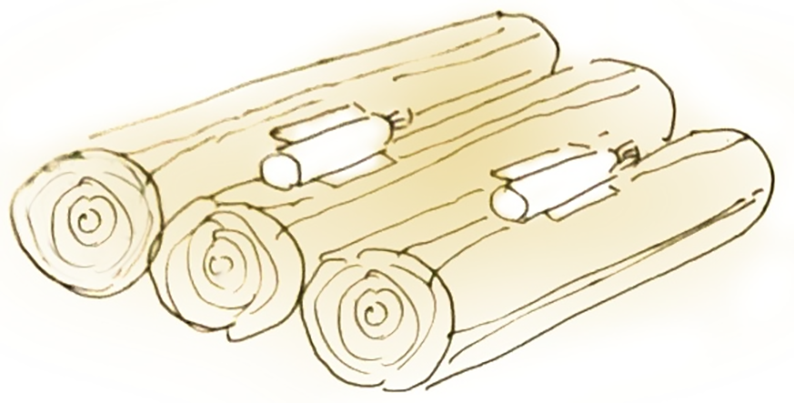

2.1.2段木制作

将松树树干截成长度40 cm~50 cm 或90 cm~100 cm的段木,人工作业段木长度40 cm~50cm为宜,机械作业段木长度90 cm~100 cm为宜。削皮留筋后堆在向阳处,用砖头或石块将段木垫高20 cm~30 cm,码成“井”字形进行晾晒,每堆高度1.3 m~1.5 m,堆顶盖上塑料布以防段木被雨水淋湿[4]。30天后,将段木翻晒一次以促进风干。待段木横截面出现密集细小的晒裂纹、表皮及两端无松脂分泌、用手敲击时发出“咚咚”的清脆响声或含水量低于20 %时即可使用。

2.2苓场整理

2.2.1苓场选择

选择远离污染源、交通便利、排水良好、向阳背风、海拔100 m~1200 m的平地或坡度小于15 o的山坡地或废弃集材道,且3年内无栽培过茯苓[5],无白蚁滋生,土壤以pH值5.5~6.5的微酸性沙壤土为主[6],土质疏松,含沙量55 %~75 %,含水率23 %~28 % [7]。

2.2.2整地

宜选择在冬季整地。先清除地块表面的枯枝落叶、杂草、灌木、腐木、腐质表土等,再进行翻耕,深度35 cm~50 cm为宜,并拍碎粗土块,清除草根、树根、杂木蔸、大石块等,最后每平方米可撒石灰0.06 kg~0.07 kg消毒[8]。

2.2.3整畦

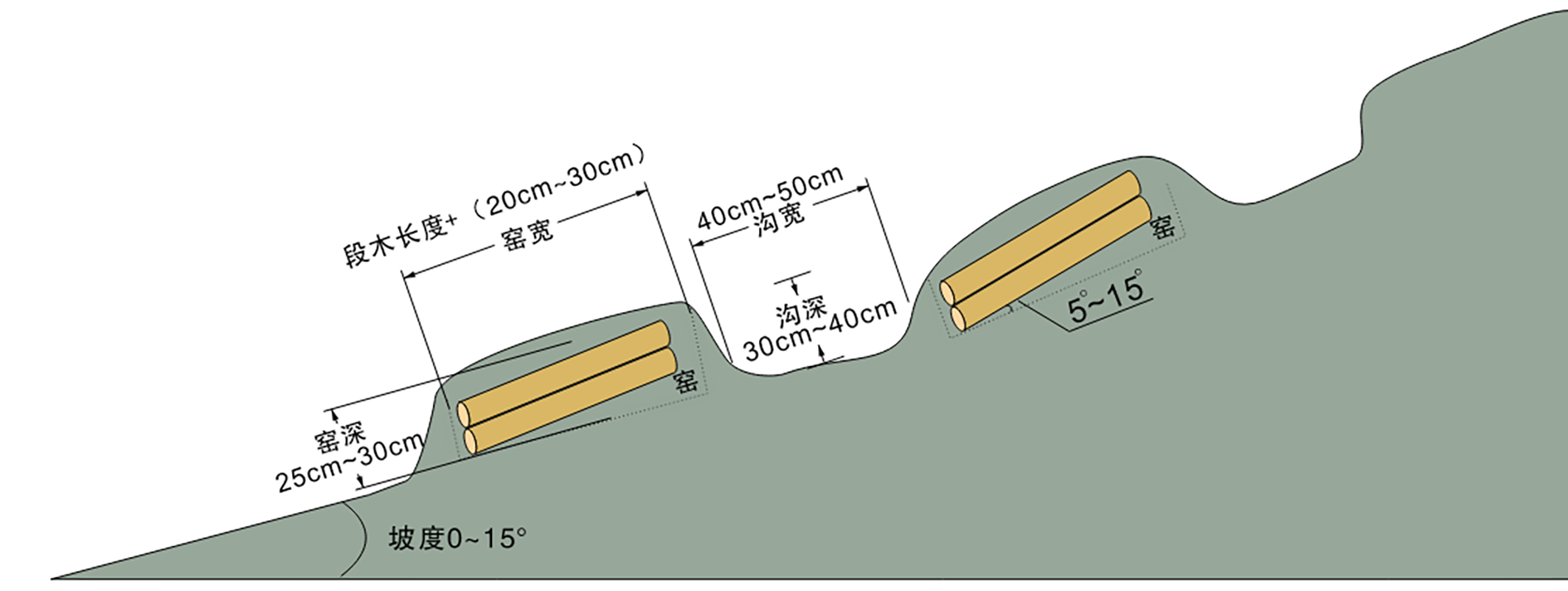

山地:自然山体沿等高线设畦,畦长因地制宜,畦宽为段木长度加30 cm~40 cm。畦间设横向排水沟,沟宽40 cm~50 cm,深30 cm~40 cm(见图1)。每隔20m设纵向排水沟,沟宽50 cm~60 cm,深40 cm~50 cm。

集材道:横向水平设畦,畦长230cm~250cm,畦宽50cm~60cm,畦间设横向排水沟,沟宽40 cm~50 cm,深30 cm~40 cm。

2.2.4挖窖

顺坡沿畦面挖窖,斜度5 o~15 o,窖长为段木长度加20 cm~30 cm,深25 cm~30 cm,宽50 cm~60 cm(见图1),每隔2窖至4窖留一条宽30 cm~50 cm的人行小道。

图1 剖面示意图

2.3放料接种

2.3.1放料

放料时,宜从坡上向坡下进行。每窖放3根至5根段木,分上下两层,顺坡按“品”字形摆放在窖底,周围用土填实。将段木与段木之间的削皮留筋处紧靠在一起形成“V”状,有割脂面的段木,将割脂面朝上。直径16 cm以上的段木,可搭配2根或3根8 cm以下的松小径材、松枝桠材,作为茯苓菌丝生长的引木。

2.3.2菌种选择

选用菌龄30 d~50 d的栽培种,菌丝生长均匀、洁白致密,无杂菌污染,菌丝体尖端可见晶莹露滴状分泌物,具有茯苓香气,菌袋紧实,无离壁脱袋[5]。

2.3.3接种时间

下半年备料,宜在翌年4月中旬至5月中旬接种。上半年备料,宜在当年8月末至9月初接种,纬度、海拔高的地区,接种时间可适当提前。

接种时,选择晴天或阴天,气温以24 ℃~30 ℃为宜;当气温高于35℃时,宜在清晨或傍晚时段接种。

2.3.4接种方法

1 采用40cm~50cm段木栽培时,取1袋菌种,切成两段(见图2),在段木单端的合适位置接种(见图3)。每窖栽培种用量2袋~3袋(每袋350g~500g),可根据不同接种时间进行调整。

图2 菌袋切成两段

图3 40cm~50cm段木单端接种

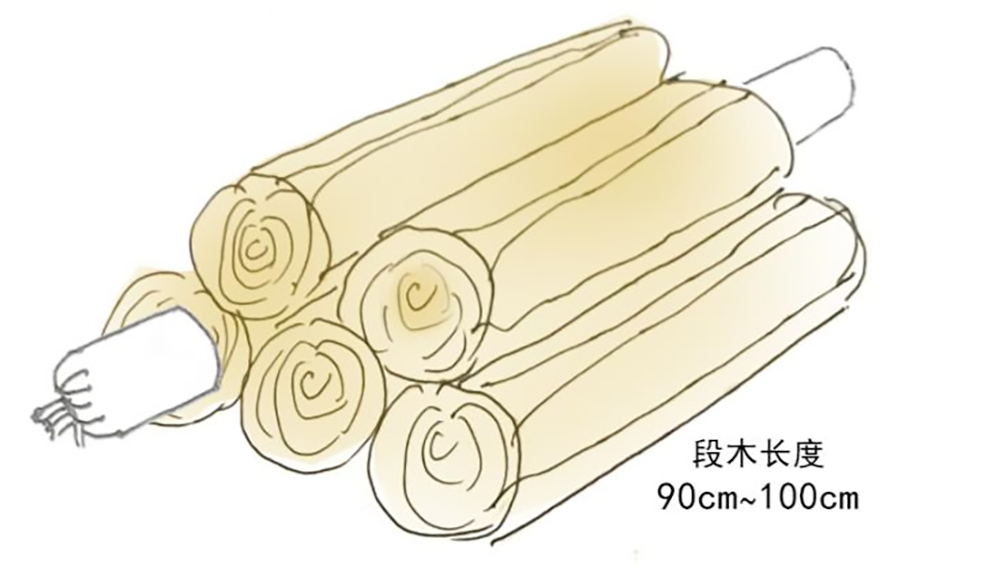

2 采用90cm~100cm段木栽培时,取2袋菌种,分别在中间切开“工”字形(见图4),扒开塑料薄膜(见图5),露出三分之一至二分之一培养料,将暴露的部位紧贴在段木的削皮留筋处(“V”状处),并将扒开的菌袋塑料薄膜盖住接种处(见图6)。再取一袋菌种,切成两段(见图2),在段木两端的合适位置各接种半袋(见图7)。每窖栽培种用量3袋~4袋(每袋350g~500g),可根据不同接种时间进行调整。

图4 菌袋切开“工”字形

图5 扒开菌袋塑料薄膜

图6 90cm~100cm段木中间接种

图7 90cm~100cm段木两端接种

3 接种后,用砂土将菌种垫稳压紧,覆土10cm~15 cm,段木两端覆土可稍厚[9]。覆土后,畦床表面可再铺上一层无纺布或遮阳网。

2.3.5查窖补种

接种7 d~20 d内,应扒开窖土检查茯苓菌丝生长发育情况。若有乳白色菌丝蔓延,并能嗅到茯苓气味,表明菌种已成功上引。若无菌丝或菌丝出现退去、变黑、霉菌等现象,应查明原因并及时处理后重新接种。

2.3.6诱引栽培

采用40cm~50cm段木栽培时,接种15 d~20 d,可扒开窖土进行诱引栽培。每窖补接一块50 g~100 g同一品系皮薄、肉白、多汁的鲜菌核,贴在段木下端,用砂土填充后再覆土。

2.4栽后管理

2.4.1水分管理

茯苓接种后,雨季应及时清理排水沟,注意排除畦床积水,避免土壤湿度过大,影响菌丝生长;旱季应进行人工引水灌溉,使土壤含水率保持23%~28% [7],灌溉宜在早晚进行。

2.4.2培土管理

茯苓菌核形成后,发现土层出现龟裂,应及时培土,以免菌核露出地面被太阳晒坏或被鸟兽侵害。培土宜少量多次,以防培土过厚降低窖内温度,影响茯苓生长速度。因雨水冲刷、水土流失导致段木裸露,也应及时培土。培土时,可顺带除去茯苓菌核周围的杂草,注意不要撬动段木,防止菌丝体或幼小子实体断裂。

2.4.3防护管理

茯苓下窖后,为避免种苓脱落、场地板结、菌核中断生长等,宜在苓场周围用竹竿、树枝等修建篱笆,防止人畜践踏破坏。

2.4.4病虫害防控

危害茯苓生长的主要病害为木霉、青霉、曲霉等,主要虫害为白蚁[10]。可根据苓场实际情况,采取以下防控措施:1选择苓场时,避开蚁源,慎选朝北向山场;2苓场整理时,要翻晒数日,挖除苓场内及苓场周围的蚁穴,并撒熟石灰进行消毒灭菌;3发现杂菌时,及时处理,避免感染;4发现白蚁时,使用诱杀剂进行诱杀,使用农药应符合GB/T 8321.1~8321.10农药合理使用准则、NY/T 1276农药安全使用规范总则等规定。

2.5采收清场

2.5.1确定采收期

可通过栽培时长或外观性状确定茯苓最佳采收期,通常上半年4月中旬至5月中旬接种的,当年9~11月可采收;下半年8月末至9月初接种的,翌年5~6月可采收;当窖土凸起龟裂不再增大,表明茯苓已成熟可采收;当菌核表面呈褐色,皮薄且粗糙即可采收(呈黄白色表明仍在生长,呈黑色且出现小部分龟裂表明过熟)。

2.5.2实施采收

应选择晴天或阴天进行采收。采收时,要从坡下向坡上逐窖采收,先扒开段木下端的覆土层,确定茯苓位置和起挖位置,再将茯苓挖出,避免挖漏挖破茯苓。

2.5.3清理苓场

采收后,应将培养废料全部搬离苓场,并对培养废料、废弃塑料薄膜等进行无害化处理。

3 结语

随着木材价格的下行,劳力成本的增加及松材线虫病防控力度的加大,茯苓段木栽培将会成为林农增产增收的新途径。做好“三个准备”,即做好段木准备、苓场准备、菌种准备。注意“四个要点”,即把握好种植时间、菌种用量、培土时机、采挖时间。就能最大限度的实现集约经营,从而保证茯苓段木栽培高产、稳产、质量好。

《海峡农业》2023年第6期 吴承文1*、王丽明2、王炳英1、黄玲3、吴淑平1(1.尤溪县林业局 2.三明市林业局 3.尤溪县工信局)