“丛山数百里,尽在一框中”是世人对软木画的赞誉。软木画与寿山石雕、脱胎漆器,并称为“榕城三绝”。它是一种“雕”“画”结合的民间手工艺品,主要产于福建福州,系以栓树皮(俗称软木)为材料,快刀作画,经精雕细刻艺术加工后,山水楼城,亭台轩榭,复道回廊,三檐四簇等便跃然于方寸之间,形象逼真,清奇可爱,淳朴含蓄中不失端庄丰华,被誉为“东方艺术珍品”。由于它颇具中国山水画幽远的意境,也被称作“立体的画”“无声的诗”。

“丛山数百里,尽在一框中”是世人对软木画的赞誉。软木画与寿山石雕、脱胎漆器,并称为“榕城三绝”。它是一种“雕”“画”结合的民间手工艺品,主要产于福建福州,系以栓树皮(俗称软木)为材料,快刀作画,经精雕细刻艺术加工后,山水楼城,亭台轩榭,复道回廊,三檐四簇等便跃然于方寸之间,形象逼真,清奇可爱,淳朴含蓄中不失端庄丰华,被誉为“东方艺术珍品”。由于它颇具中国山水画幽远的意境,也被称作“立体的画”“无声的诗”。在过去,软木画曾风靡一时,是福州人婚嫁喜事常备的贺礼,在人民大会堂的福建厅和台湾厅,从 20 世纪50 年代开始,已经挂着《武夷春色》《泉州东西塔》《福州西湖》《鹭岛风光》等大型软木画,甚至一些软木画作品还被作为外交国礼走向世界各地,展现了东方文化魅力。2008年,福州软木画被列入国家级非物质遗产保护名录,对这朵手工艺奇葩的传承进行了保护。

兴盛·衰落

与南北朝时期就步入历史舞台的寿山石雕,以及清朝乾隆年间便已辉煌的脱胎漆器相比,软木画的创制历史仅有百年。如此“年轻”的软木画又有何魅力与前者比肩,受到世人追捧呢?

相较于脱胎于中国传统文化的寿山石雕和脱胎漆器,软木画则是个“混血儿”,它是鸦片战争后福州民间工艺与西方文化彼此结合的产物。

据了解,软木画的原料栓树皮是生长于欧洲地中海周围葡萄牙、西班牙、阿拉伯等国的栓皮栎树上的内层木栓层,纹理细腻,色泽天然,柔韧有弹性,放在玻璃内,可以保存上百年。在原产国,一般被用做建筑隔音材料、葡萄酒瓶塞等,而在福州艺人的手下,却变成了精美的艺术品。

相传1914年,有人从德国带回一个类似“木画”的作品,西园村民间艺人吴启棋等人从中受到启发,开创性地利用栓皮栎树的栓木层作原料,以刀为笔,精雕细刻,制成亭阁、树木和鸟兽等小构件,再拼贴成一张精巧雅致的画,后来被顺口叫成了“软木画”。在不断改进提升后,软木画从初创期的小型纸片贺卡发展到平面薄雕挂框。又经过数年研究,制作出半立体的浮雕壁挂,在有水波、远山、云彩描底的厚纸板底衬上,将软木雕成的亭台楼阁、花草树木用麻秆起胚,支立粘贴,仿照中国山水画的构思布局,组装拼配,画面开始讲究远近层次,刀法技艺也更为精细。至此,这种罕见的手工技艺开始登上高高的艺术殿堂,成为这个世界上独一无二的民间手工艺品种之一。

半立体软木画的问世,很快招徕了买主青睐。许多人也纷纷加入这个“新兴”行业,竞相学艺,特别是吴启棋所在的西园村,家家户户把饭桌一收拾,就是一个小作坊。发展到全盛时期,这里几乎家家户户都从事软木画生产,软木画成为西园村人的主要经济收入来源,西园村也成了远近闻名的软木画专业村。在老人们的口中,至今还会怀念起当年全村大人小孩一起做软木画的盛况。

半立体软木画的问世,很快招徕了买主青睐。许多人也纷纷加入这个“新兴”行业,竞相学艺,特别是吴启棋所在的西园村,家家户户把饭桌一收拾,就是一个小作坊。发展到全盛时期,这里几乎家家户户都从事软木画生产,软木画成为西园村人的主要经济收入来源,西园村也成了远近闻名的软木画专业村。在老人们的口中,至今还会怀念起当年全村大人小孩一起做软木画的盛况。

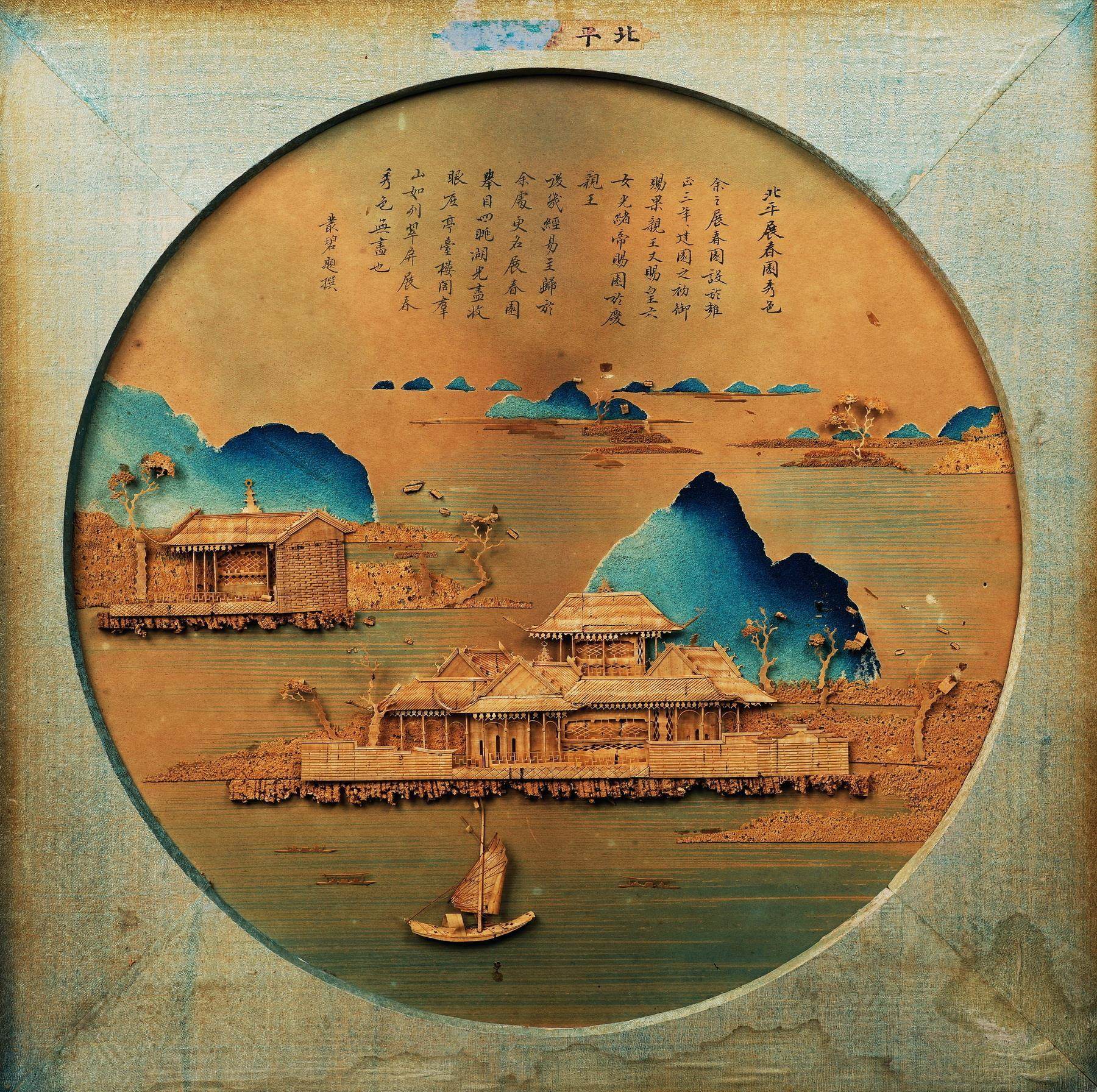

20 世纪五六十年代,随着生产软木画构件机器的改进和发明,不仅提高了生产效率和工艺质量,艺术欣赏价值也明显提高,造型各异、新颖别致的透屏立体木画产品推陈出新。20 世纪 80 年代,随着改革开放和旅游事业的发展,软木画产品向中、小型普及品和旅游纪念品方向拓展,外框造型精美别致,小巧玲珑,有圆形、拱形、菱形、长方形、海棠形、扇形等,还出现了熊猫、孔雀、蝴蝶等新颖的动物图案。这些雅堂陈设、礼品馈赠、旅游纪念和各种实用装饰的工艺品,共有两百多种规格,三四百个花色品种,吸引了国内外工艺品市场的关注,短期内获得大量订单,一时销量猛增,产品供需两旺。软木画还曾在世界博览会展出;朱德、邓小平参观福州软木画后分别留下了“巧夺天工”“民间艺术精品”的题词。

改革开放初期,软木画出口产值高达5000万元以上,是上世纪80年代福建省外贸出口创汇率最高的产品之一。但机遇与风险从来都是相互依存的,产品的畅销,惹得不少投机者蜂拥而上,由于粗制滥造的次品低价混进市场,造成无序竞争,产品供过于求,导致软木画声誉受损,九十年代后急剧衰败。1988年,福州木画厂的销售额是500万元;到1990年时跌至20万元。两年时间,缩水了25倍。屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风,栓皮栎树生长成材需9年,由于那些年软木画的过量生产,使树的价格从之前的每公斤4元涨至每公斤80元,原料的价格翻了20倍,市场却缩水了百分之九十。

短短几年内,软木画厂纷纷倒闭关门、大师封刀休艺、人员下岗转行,从事软木画行业的人从15000人跌至不足百人。后来,西园村许多人便纷纷转行,不再从事软木画创作了。福州软木画产业陷入寒冬。

手艺人·守艺人

软木画所表现的题材多取于传统中国画内容或历史故事,如八仙过海、松鹤延年、草船借箭,迎客松、白鹤图等,在画幅上,通常是面与线、粗与细、大与小、虚与实彼此互衬,相得益彰,让观者产生疏处可以走马、密处不得透风的节奏感。制作一幅软木画却是个大工程,软木画的手工艺流程精细严谨,工序十分繁复,从效果设计图到装框完成,前后需要经过大小18道工序。软木画的每道工序均由人工拼装组件完成,传统采用流水线作业,艺人们各司其职,又必须精诚合作。一幅中型软木画,往往需要三四个月的时间才可能制作完成。同时,软木画制作,对手艺人要求也极高,不仅要有高超的雕刻技巧,还要做到胸有丘壑,有“运刀意在先,下刀心中有”的全局观。

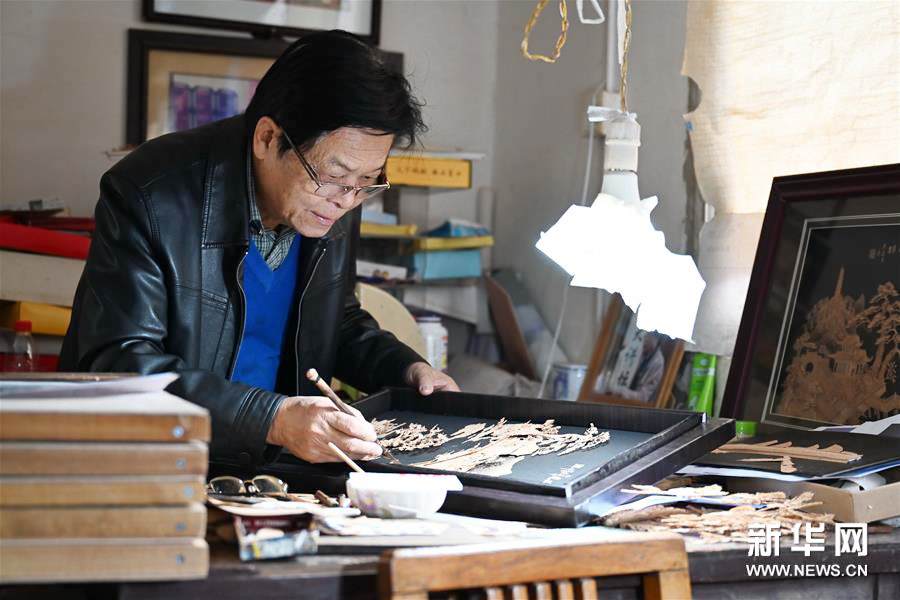

但随着软木画产业的衰落,上半个世纪培养的软木画大师多已转行匿迹,只有极少数的手艺人依然默默坚守,吴芝生就是其中一位。与彼时所有西园村人一样,吴家也是软木画创作世家。在父亲吴钟沥的传授下,不到7岁的吴芝生开始了学艺之路。15岁时就进入新店木画厂工作,一进厂就被评为二级技工,其手艺在厂里数一数二。

吴芝生

吴芝生家中至今依然保留着一张木桌,虽然斑驳不堪,却也舍不得丢弃,“我做木画,就是在这张桌子上开始自己第一刀。几十年了,它和我就像兄弟一样,陪我看软木画的兴衰。”吴芝生感慨道。

在市场一片萧条中,他依旧倾己所能坚守阵地:2002年4月,他创办了“福州软木画吴芝生创作中心”,说是创作中心,其实里里外外就只有他一个人,地点设在家里,再请几位工人,他告诉工人,每个月要是有钱赚就分一点,没有就只能先欠着。4年后他创建了公司,成为福州唯一一家软木画实体民营企业;又过了4年,他与西园中心小学合作,设立“软木画少儿实践活动基地”,承担起传承软木画技艺的使命。

功夫不负有心人,从2001年开始,吴芝生的作品开始不断斩获各类奖项和荣誉。2001年,作品《罗星塔》获中国工艺美术精品博览会优秀作品奖;2002年,“榕南风光”获十六届如意奖二等奖;2005年《武夷风光》获第四届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛银奖……。其作品,不论宏章巨制,还是尺幅小品,无不体现了透露着深邃的意境,远奥高古的气韵。

为了让传承百年的软木画再变得符合当代人的审美,素上软木画艺术创新主理人胡丽娟潜心钻研,在“守艺”同时融入“创意”。

胡丽娟

胡丽娟

她利用斑驳孔洞的树皮做屋檐、做厚墙,营造历史的沧桑感,颇受年轻受众的喜爱;将软木画、脱胎漆器和寿山石雕进行碰撞,混搭出了美轮美奂的壶中乾坤系列;用来自云南的扎染做出“远山含黛”,软木做出“寒舍”,艳惊四座;打破固有思维,制作出无根之松,重塑简约意境,引起市场的热烈反响。

“在我们心里,当然是希望全世界各地的人都能认识、接受福州软木画。”软木画工艺师郭丽说道。从国外回来后,出于对福州软木画的喜爱,2017年,郭丽师从福州软木画代表性传承人陈君锟,学习软木画设计、布景及雕刻制作技艺。除了传统的软木画设计外,郭丽还将软木画与文创相结合,进行创意、创新设计,制作出一些小摆件、杯垫、微型晶体软木画台灯等软木画文创作品。此外,为了让软木画重新走向世界,2019年,郭丽随同陈君锟赴西班牙、比利时等国家展演。

郭丽(右)与软木画代表性传承人陈君锟(左)

一笔一刀总关情,他们是手艺人,也是守艺人,正是他们的努力,才让这一工艺不至于湮没于历史长河,让这首“无声诗”继续“传唱”。

(《海峡农业》2021年第2期 记者 简亦)