伴随着绵绵不绝的春雨,山间的茶叶蓬勃舒展,一丛丛茶树上的叶片鲜翠欲滴。采茶人挎着簸箕,脸上挂着喜悦的笑容走上茶山,开启了今年的第一场丰收。

自谷雨开始,一直到立夏,这期间采摘制作的茶叶被称为“春茶”。“春茶自造始开尝,色味甘新气芬馥。”茶树经过一秋冬的休养,刚抽出的新芽蕴含了茶树的营养精华,茶芽肥壮嫩绿,叶质柔软。其营养成分,例如维生素、氨基酸等物质丰富,使得春茶相较于其他时节的茶叶滋味更加鲜爽,香气更加清幽怡人。

在八闽大地的各大茶园,也陆续产出了不同种类的春茶,它们有的以滋味醇厚著称,有的以回甘清甜闻名,更有的茶叶其背后的传说都十分有趣、引人入胜。在这细雨霏霏的时节里我们不妨伴随雨声,遍览八闽春茶,透过文字,嗅闻那一抹茶香。

龙岩斜背茶,回甘如橄榄

在山峦起伏的闽西大地上,位于龙岩市新罗区江山镇西北部海拔1280米的高山之巅,种植着一种上品茗茶——龙岩斜背茶。当地人习惯把相距五华里的新寨、老寨两个自然村通称为斜背,斜背茶生长在此地,便占尽了天时地利,这里海拔高、云雾弥漫、雨水充沛,年降水量平均降水量1683毫米,年平均气温17℃。此外,这里的土壤属于黄、灰棕土壤,含有细粒石英,土层深厚,质地疏松,适宜茶树生长。

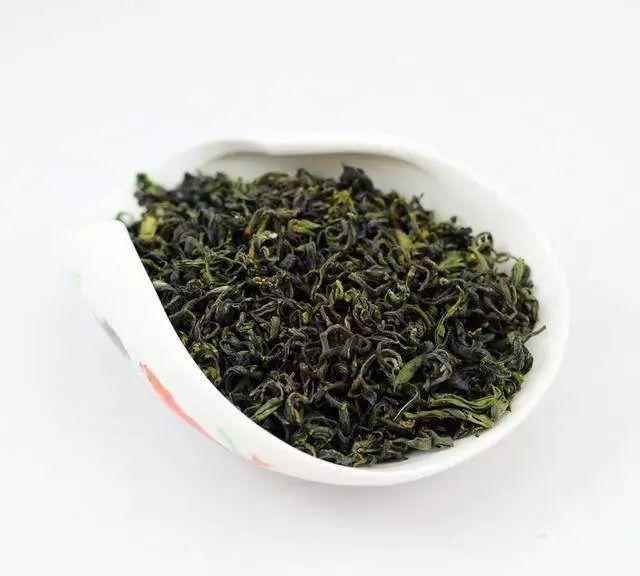

龙岩斜背茶属于炒青绿茶,它香气清高、略带艾香;滋味浓厚,回味甘和,有如橄榄生津,常年饮用,有益健康,也有提神养颜之功效。

早在明代,当地就开始种植斜背茶。目前共发现大叶中瓜子叶种、竹叶种、圆叶种(白叶种)、红叶种(紫芽种)等14个优良株(品)系,其中“大叶种”制出的绿茶品质最佳,它因“灰绿带黄、汤色黄绿、叶底嫩黄绿、三著黄绿”而著称于世。更有趣的是,斜背茶泡在杯中,茶杆不是横斜而是直立。“杆中有小孔者为上品”,这被视为鉴尝真伪的妙诀之一。

这样的一种好茶却在过去很长一段时间内因为地处边远高山地区、交通不便而未能引起人们的广泛注意。1964年5月,茶学家、制茶和审评专家、茶学界泰斗张天福先生特意到斜背考察,写下了《龙岩斜背茶调查研究初探》一文,赞扬和推荐了斜背名茶。从此斜背茶声名鹊起,在上世纪70年代,斜背茶便成为福建十大名茶之一,并被收录在《中国茶经》“地产名茶名录”的优质高山精品名茶中。2008年,它与铁观音等一同被列入福建省首批茶树种质资源保护名录。

孔坑贡茶,味醇甘爽

在山脉绵延的闽西,除了斜背茶,还有一味茗品值得称道。它就是位于客家祖地福建省宁化县的特产延详茶,又称孔坑茶。由于宁化县全境属于闽赣台地抬升区的相对下陷地带,山峦重叠,蜿蜒起伏,丘陵与山间盆地交错,适宜茶叶生长,而位于延祥村西部的孔坑,得益于优越的地理优势,自古以来就是当地优质的茶园,培育着数十亩碧绿食茶。据《延祥村史志》载:拔贡杨德安,于1506-1521年间(明正德年间)任浙江金华府经略时,因经常赴京,便把家乡特产孔坑茶带上,供奉皇帝和大臣们品尝,大受赞誉,因此,当地又称它为“贡茶”。

孔坑茶的外形条索细紧卷曲,色泽灰绿润,内质香气浓郁、栗香显,滋味醇厚甘爽,汤色黄绿,叶底尚嫩匀。孔坑茶的制作仍沿用传统的手工做法,鲜叶经萎凋、做青、杀青、揉捻、烘焙等十几道工序。鲜叶萎凋适度,是形成香气滋味的基础,做青系乌龙茶茶品质形成的关键,做青时须掌握重萎轻摇,轻萎重摇,多摇少做,先轻后重,先少后多,先短后长、看青做青等十分严格的技术程序。

1955年、1956年孔坑茶曾被选送北京参加全国农业展览会,获得很高评价,也曾赠送给毛泽东主席,作为表达宁化泉上人民心意的礼物。

武平绿茶,色香并重

武平县处于武夷山南西端,属闽西南上古生代覆盖层。北部中低山纵横,间有指伏山间盆谷;南部低山丘岭起伏,多低丘河谷属亚热带海洋性季风气候。温暖湿润,雨量充沛,雨热同期,降雨相对集中,干湿季节明显,四季分明,夏长冬短。武平得天独厚的气候环境,造就了武平境内从古至今都分布大量的野生茶树,各地仍保留采摘野生茶叶制茶的习惯。据杨澜《临江汇考》和《武平县志》及其他史籍记载,宋朝时期武平就有人开始采制野生茶作为药用或饮品,明朝永乐至清朝康熙年间,当地种茶、制茶、饮茶风气盛行,乡民采集野山茶籽或种苗种植于房前屋后、田边地埂,普及村村寨寨,逐步驯化成为本地特色菜茶品种,一时名茶辈出。在清道光年间,武平绿茶就以"香高味浓甘爽"而享誉潮、梅、汀,并一度成为朝廷贡品。

武平绿茶属炒青绿茶类,品质独特优异,主要有"梁野炒绿"(条形)、"梁野翠芽"(扁形)、"梁野雪螺"(螺形)等产品系列。其中"梁野炒绿"外观条索细紧油润呈银灰绿,干茶栗香或绿豆香,内质香气高锐持久,显栗香,汤色嫩绿或黄绿明亮,滋味甘醇鲜爽耐冲泡,叶底嫩黄绿、似刀切般匀称齐整。"梁野翠芽"外形扁平墨绿呈剑状,干茶嫩茶香,内质香气高锐持久,具花香,汤色翠绿或嫩绿清澈明亮,滋味鲜爽甘醇且味中透香,叶底嫩绿肥壮匀整。"梁野雪螺"外形紧结如螺,满披白毫,润绿匀整,内质香气清高、毫香显露,滋味鲜爽透香,叶底嫩绿或黄绿,芽叶完整。

"香气高锐,滋味清爽,色绿形美"的武平绿茶作为中国历史名茶,是武平县的活招牌,武平年产茶叶超过2000吨,产值超过亿元,早在2009年,武平绿茶就已经远销海外,成为古今中外深受欢迎的佳茗。

轻薄茶叶,碎铜成渣

从闽西一路向东北方向而去,便可抵达一座坐落于武夷山脉南麓,闽江支流富屯溪中上游依山傍水的小县城——邵武,邵武周围群山环绕,这里林木茂盛,雨量充沛,昼夜温差大,土壤多有黄红壤,土层有机质积累丰富,山地常年云雾缭绕,多雾形成大量散射光,是茶叶生长很理想的地方。优越的宜茶自然条件,造就邵武与周边武夷山区域一样植茶历史久远。《建茶志》(《闽北茶业志》)记载:“两宋是建茶发展繁盛时期,名茶产地由福州、建州扩大到南剑州、邵武军、漳州、汀州。”1998年11月,邵武市水北镇凤池山发现宋墓一座,随葬品中的银器有茶具。茶具包括装茶末的盒子、置茶饼的茶笼、量茶末的匙、勺,放匙的长颈银瓶,用作茶饮洁具的渣斗等。生动地反映宋代士大夫阶层的消闲生活和习俗,也说明了邵武在宋末元初年代,对喝茶已十分讲究。

“碎铜茶好众人夸,能把铜钱碎成渣”声名远播的碎铜茶,就产自离邵武市区20多公里,和平镇一座海拔1413米的观星山(武阳峰——含翠云峰、锦云峰、留仙峰、灵应峰区域)上。

碎铜茶之所以叫碎铜茶,是因为将一小撮茶叶放入嘴中,再将一枚普通的古铜钱一起放入咀嚼,几分钟之后,一枚完整的铜钱便成为闪闪发光的碎片。这样神奇的现象使得碎铜茶的出现有着多种传说典故,《福建地理标志传说》一书中其中有一篇《邵武碎铜茶的传说》记载了一种较为合理的一种说法:事情发生在明末时期,禾坪镇有位书生,听说张三丰常喝武阳峰茶,此茶有强身健体的功效,便要家人到翠云观采购武阳峰茶备作家用。书生正准备科举考试日夜苦读,武阳峰茶成为他提神醒目的宝物。书生习惯随身带有铜钱,用来压书籍簿册,并喜欢边读书边在手中玩弄它。一天,书生遇到难题,陷入苦思冥想的精神恍惚状态,不经意中把手里的铜板放入嘴里,又顺便呷了一口用武阳峰茶泡的浓茶,并在嘴里滚动,竟将铜钱滚碎。刹那,茅塞顿开难题立解,不由得兴奋万分。他过后细细思量,发现这茶的神奇,能健脑益智又能碎铜。家人脱口而出,叫武阳峰茶为碎铜茶,碎铜茶之名不胫而走。

碎铜茶不仅能碎铜,还可入药,有降脂降压、凉血化石、清脾治哮喘等功效,在当地碎铜茶还被称为“神仙茶”,因为村民长年饮用此茶,当地多有长寿老人。

碎铜茶茶树植株呈灌木型,中叶类,分枝部位低,稀疏不齐,叶片长,椭圆形,叶脉明显,叶缘锯齿细而密,叶色暗绿,芽叶较肥壮,持嫩性强。口感香味醇厚,回味甘甜清爽。手捧一把茶能感觉有股清凉直透心底,泡饮茶汤澄明透亮,揭盖透出一股山野气息。凝神啜饮之,稍涩继而回甘,乃茶中上品。

四绝七境茶

在福建,除了崇山峻岭的闽西闽北盛产茶叶,位于山海之间的闽东亦是如此。

七境茶史称“罗源尖子”,又名“元明绿”,产于福州罗源西部一带,有近千年的栽培、生产历史。罗源县地处中亚热带农业气候区,属亚热带海洋性季风气候,四季分明、夏长无酷暑、冬短无严寒,气候温和、雨量充沛,形成了“七境茶”的四绝——“香高、口爽、色翠、耐泡”。

“露山秀水佳茗,七境幽源存奇。千载万古流芳,天上人间馥颐。”取一些七境茶放入玻璃杯中冲泡,沸水中的茶叶,芽似剑、叶如旗,汤面水汽夹着茶香缕缕上升,如云蒸霞蔚,举杯对着阳光透视,还可见到茶汤中有细细茸毫沉浮游动,闪闪发光。

早在唐朝,茶圣陆羽就曾将七境茶载入《茶经》。在明清时期七境茶曾被作为贡品。2014年7月28日,原中华人民共和国农业部正式批准对“七境茶”实施农产品地理标志登记保护。

2018年,绿茶制作技艺(七境茶制作技艺)被列入福建省第五批省级非物质文化遗产代表性项目。

成为地理标志、被纳入非物质文化遗产代表项目,这代表着七境茶不只是一种小品种茶叶,更是一种文化的象征,千年来历史的沉淀。

寿宁高山 清爽好茶

“群峰雄峙,岭峻溪深”的闽东大山深处的寿宁县,茶历史悠久,是全国重点产茶县之一,福建十大产茶大县。境内常年云雾缭绕,天气温和湿润,土壤富含硒锌等元素,其云生雾养、自在自然的高山生态育茶环境,造就了“寿宁高山茶”香而不浊、清而不淡、鲜爽甘甜的独特品质,所出产的绿茶、红茶、白茶和乌龙茶品质优异,受到茶业界的青睐。

明代著名的通俗文学家冯梦龙所著《寿宁待志》中记载:“三甲:南门,住初垄,出细茶。”寿宁高山茶多产于洞宫山脉东麓海拔600米以上的林间隙地,高山云雾出好茶,优质鲜味原料和传统特有的加工工艺形成为独特的品质。其红茶条索紧结、色乌润,香气鲜浓,带有花果香,汤色红亮,滋味浓醇,具有高山韵,叶底肥嫩、红亮。其绿茶条索紧结,色泽绿润,锋毫显,带嫩香或栗香,汤色黄绿明亮,滋味浓爽,具有清香、清醇、清爽的高山风味。

永泰绿茶 花香甘爽

“藏在深闺人未识,撩开面纱惊八闽”国家主席习近平在任福州市委书记时曾这样评价永泰。永泰县位居闽中,福州市首个国家级生态县,素有“后花园”的雅称。县域地势高峻,云雾缭绕,森林覆盖率达76.8%,气候温和湿润,雨量充足,山间缓坡、崖隙土壤深厚肥沃,极宜发展茶叶生产。

永泰具有悠久的产茶历史,早在唐代就有生产佳茗记载。其中尤以距今有800年以上的历史的“姬岩茶”和300年历史的“藤山茶”为著。永泰茶叶生产历经几度兴衰,并逐步孕育出颇具口碑的“永泰绿茶”。

永泰绿茶外形条索紧结、匀整,色泽绿润毫显;香气栗香显、带花香,滋味鲜醇甘爽,汤色嫩绿明亮,叶底绿亮匀齐。

茶业已成为永泰农村的一大支柱产业,2012年全县茶园面积3.5万亩。总投产面积2.85万亩。茶叶总产量3500吨(其中绿茶3350吨、乌龙茶100吨、红茶50吨),总产值1亿元。

天山绿茶 具现三绿

“天山绿茶”的得名源于天山山脉,位于闽东地带地跨宁德、古田、屏南三县。文献记载天山有七座山峰,早有“七峰茶”之称。后因明朝永乐皇帝赐北峰支提山为“天卜第一山”,故天山绿茶的前身就一直称为“支提茶”。 支提茶在明代已负盛名,到清代时已名列闽东茶叶榜首。清代后期由于宁德三都海上交通发达,福州花茶蓬勃兴起,需要烘青,支提茶改制为天山烘绿,产品供小应求,并远销英国,美国、东南亚及港澳地区,国内畅销天津、上海、山东、浙江、广州等省市。从此,天山绿茶得以扬名。

天山茶区依山面海,气候温暖湿润,丘陵山地多,土壤深厚肥沃。土壤以砂质壤土为主,腐殖物较多,有利于茶树生长。是适制天山绿茶的理想原料。

天山绿茶品质素以“香高、味浓、色翠、耐泡”四大特色称著。条索细长袄匀整,白毫显身,具有三绿(外形翠绿、汤色碧绿、叶底嫩绿),香气浓久清高,回味生甜,浓而臾口,耐于冲泡。代表性花色品种为天山毛峰、天山银毫、清水绿茶。

八闽春茶,滋味各异,每一抹不同的茶香都代表着各地独具的历史和环境,在春风细雨中细品春茶,仿佛可以透过袅袅水汽看遍这春风里的福建青山,漫山青绿,正是一年中最好的时节。

《海峡农业》2023年第3期 本刊记者 戴曦