据《中国茶经》记载,正山小种之“正山”,乃是真正的“高山茶地区所产”,有纯正、正统之意。从桐木关的关头道皮坑,东至麻栗,西近挂墩,南达皮坑、古王坑,北延桐木关,纵横25公里地高山茶园出产的均可称正山小种。

众多文坛名家的描绘更为正山小种平添几分浪漫主义色彩:英国17世纪著名诗人拜伦曾在他的长诗《唐瑛》中写到:“我觉得我的心儿变得那么富于同情,我一定要去求助于武夷的红茶(BOHEA);真可惜,酒却是那么的有害,因为茶和咖啡使我们更为严肃。”这里的“BOHEA”是武夷地名的谐音,也是“正山小种”红茶在欧洲最早的名称。英国人诺顿亦将品饮正山小种的感受称为“喝这种茶胜过饮人参汤。”

四百多年的时光,如白驹过隙,转瞬即逝,而从静谧的山村里飘出的松烟香气,却一如既往令人倾倒。

一场美丽的意外

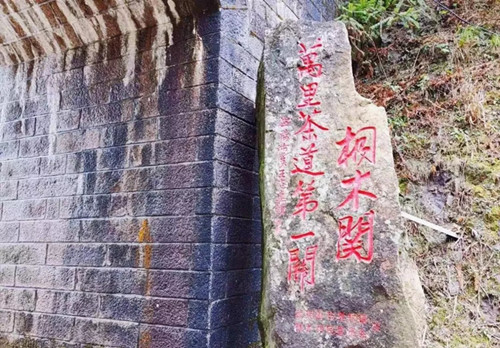

据史料记载,桐木在宋代称崇安县仁义乡,这里劳动者的主要经济来源靠桐油及制作绿茶类的“龙团凤饼”贡茶为生。由于桐油生产的繁荣,当地大量种植油桐树,受桐油发展的影响,这一地区地名曰桐木,这里又是出入中原的关口,故曰桐木关。

明朝初年,为了响应开国皇帝朱元璋的旨意,一向以龙团凤饼著称的武夷贡茶,开始罢造团茶,改贡散茶。因为缺少经验,生产出来的散茶品质低劣,武夷茶一度走入低谷。清代周亮工记载道:"前朝不贵闽茶,即贡茶,亦只备宫中盏之需”,可见当时武夷茶的尴尬。

崇安县令为了重振武夷茶,引进了当时最先进的绿茶炒青的制茶法"松萝法"。松萝茶起源于明朝隆庆年间,《茶笺》记载:“茶初摘时,须拣去枝梗老叶,惟取嫩叶。又须去尖与柄,恐其易焦,此松萝法也。”

而武夷山的茶农采摘茶青的时间,往往集中在天气晴朗的上午进行。自然萎凋后,大量堆积的茶青未能及时处理会在堆积中发酵,再进行炒制后烘干,会出现茶汤色变红的现象。桐木关的地形是一条狭长的山谷,天气比外界更加潮湿多雨,发酵的程度自然也更重。也正因如此,武夷山在引进"松萝法"后,发生了一场美丽的意外。

相传,明朝中后期,时局动荡,正当采茶的季节,一队官兵途经桐木,为躲避袭扰,当地的茶农采摘的茶青没来得及付制,芽叶全都发热变红。这些“变质”的茶叶可愁煞了当地茶农,无奈只好将错就错,砍来松柴熏焙。这些“变质”的青叶做成茶后,乌黑的茶色看起来不甚美观,甚至还有些丑陋,与鲜翠的绿茶不可同日而语,但它却散发着一股浓郁的松香,尝起来隐约间还有一股类似桂圆汤的味道。

这就是世界上第一泡红茶——正山小种。

山民们顾不上多想,怀着忐忑不安的心情,将茶叶拿到茶行售卖。他们原以为茶商在试过这种怪茶后会拒绝收购,万万没想到,茶商竟然奇迹般地照单全收。殊不知,在茶农们惊喜与讶异的背后,属于它的辉煌时代正悄无声息地酝酿着。

松烟香,桂圆味

桐木村坐落在福建武夷山国家级自然保护区的核心区内,这里群山环抱,拥有96.3%的森林覆盖率,被称为“蛇的王国”“鸟的天堂”“昆虫世界”。由于地形地貌和气候的独特性,这里又是福建省气温最低、降雨量最大、相对湿度最大、雾日最多的地区。春夏之间终日云雾缭绕,土壤肥沃疏松,雨水丰沛充足,这些得天独厚的优势融合在一起,是其它产茶区难以企及的。

每年五月,斗指东南,维为立夏,万物至此皆长大。这时,大部分地区已经能感受到夏天的热情了,而平均海拔1000多米的桐木关却仍旧寒意袭人,持续几天的阴雨过后,茶树终于抽开了枝芽,接下来的半个月将是这里一年之中最忙碌的时候。

茶农把茶青采摘下来,经过时间和火焰的洗礼,让它们如同凤凰涅槃浴火重生一般发生神奇的转变。

正山小种成品茶外形条索肥实,色泽乌润,泡水后汤色红浓,香气高长带松烟香,滋味醇厚,带有桂圆汤味,汤色橙红,明亮,清澈,滋味醇厚,甘滑爽口,不苦不涩,回甘持久,加入牛奶仍茶香味不减,形成糖浆状奶茶,汤色更为绚丽。其外形紧结匀整、细而含蓄,色泽铁青带褐、较油润,有天然花香、香不强烈。更为难得的是它不仅耐冲泡,四五泡后各种特征仍然明显;还具有耐储藏的特点,在常温条件下,三五年甚至更长的时间内,品质能保持不变,滋味更加醇厚,松香味反而更纯爽。

随着制作工艺日臻成熟,这缕松香像接力棒一根接着一根,在福建闽北、闽东以及江西、安徽、湖北、湖南、浙江等茶区流传开来。风鼓满帆的荷兰商船第一次带着它从中国漂洋过海,在欧洲大陆上了岸,这种来自东方的琥珀色液体就迅速征服了欧洲人的味蕾。上至皇室,下至布衣,几乎所有人都在期待大本钟在下午4点敲响。很快,喝武夷茶成为欧洲大陆流行至今的“下午茶”风尚。

万里红茶道

正山小种在桐木关延续了三百年的传奇,红茶与中医、丝绸、瓷器、书画一道,成为中华文化的代表和世界了解中国的重要元素。

然而,随着鸦片战争轰开中国的大门、“茶盗”福钧引种成功、海外红茶相继出现,正山小种也随之没落。直到上个世纪八十年代,正山小种红茶每公斤售价不足20元,山上茶园荒芜,生产工艺濒临失传。在正山小种红茶处于最低谷时,仓库里积压着上百万元的茶叶无人问津,茶青无人采摘,制茶季节几乎闻不到茶香,有的村民甚至改种毛竹。

进入新世纪,桐木村迎来了它的转折。2005年,正山小种第二十四代传人、现任正山茶业有限公司董事长江元勋以茶芽为原料,改良正山小种制作工艺,新品种红茶——金骏眉问世了。

当时从茶农手上收来的茶芽数量少,经过萎凋以后只能通过制茶经验丰富的老茶师手工揉捻,再进行发酵,期间,时有蜜糖香气出现,待发酵后,即刻用火炭进行烘焙,得干茶3两,焙干后顿觉其茶香气独特,色泽金、黄、黑相间,以黑色为主,绒毛略显,条形犹如海马状,置于茶盘中犹如奔腾之骏马,与原先的红茶大不相同。

这一次勇敢的创新,影响了整个内销红茶市场的变动,也带动了红茶产业的发展。在金骏眉红茶获得成功后,以江元勋为代表的桐木茶人为复兴中国红茶产业,将创新的金骏眉技术带到全国各地的优质茶山茶园。从2010年开始,江元勋创办的茶企与河南、浙江、四川、贵州、安徽、山东、湖北、湖南、云南等九个省主要茶区的政府、企业开展了合作,研发各省红茶,带动贫困山区茶产业发展和茶农增产增收,使茶产业成为当地能够永久脱贫、可持续发展的特色产业。

2018年9月,陈年正山小种红茶标准与功效研讨会暨陈年正山小种红茶标准发布会在福州顺利举办,进一步规范了正山小种茶叶市场。“有统一的标准,才不会导致市场乱象。规范、定位陈年正山小种红茶市场,给予一个正确的导向,非常有必要。”全国茶叶标准化技术委员会秘书长翁昆表示。

如今,桐木村8000亩茶园焕发新活力,全村430户1906人,有1200多人从事茶产业,创立了近6百个茶叶品牌,桐木村重新燃起了丝丝缕缕的松木香气。

“在新时代背景下,茶业成了新兴产业,让我们手艺人有了发展的舞台和空间,天时、地利、人和让山上的茶叶有了好效益。”江元勋望着满山绿叶,信心越来越足。

(《海峡农业》2020年第10期 记者 许靖)